NÚMERO 15 SEPTIEMBRE 2017

EN ESTE NÚMERO:

OBSEQUIO ESPECIAL:

Literatura.... pura.....

AÑO III - NÚMERO 15 - SEPTIEMBRE DE 2017 - DIRECTOR FUNDADOR: MARIO BERMÚDEZ (COLOMBIA) - EDITORES MÉXICO: ABRAHAM MÉNDEZ - CARLOS AYALA

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA BIMESTRAL

PROMOCIONALES

SÍGUENOS EN

CORREO

EQUIPO EDITORIAL

PAUTE CON LA REVISTA

PROMOCIONE SUS OBRAS LITERARIAS

Nuestra Revista tiene un alcance internacional, especialmente a los países latinoamericanos, por lo que garantiza una gran difusión para que los lectores, cómo público segmentado, conozca su obra:

- Libros

- Revistas

- Eventos Literarios

- Pedagógicos

- Publicaciones

- Eventos

Escríbanos al correo revistatrinando@gmail y acordamos todo lo concerniente a su pauta

HOSTING, DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN - DISEÑO WEB RESPONSIVE OFIMÁTICA PC-BERMAR - CELULAR - WATHSAPP +57 312 580 9363 BOGOTÁ - COLOMBIA

SERVICIOS

ESCUCHE Y DESCARGUE EL AUDIO PROMOCIONAL DEL CAPÍTULO III

Diseño Adaptable para Celular o Tableta - Versión para Chrome y Navegador Android

DONACIONES

Para continuar con la publicación de nuestra Revista, con la misma calidad, y mejorando cada vez más, es preciso hacer una inversión económica, por lo cual les estaremos gratamente agradecidos a quienes puedan y deseen hacer una donación económica.

Pueden comunicarse para tal efecto con los Editores, o escribirnos al correo revistatrinando@gmail.com

La donación es absolutamente voluntaria y de monto libre. Gracias por promover la difusión de la Literatura Alternativa.

La irresistible magia de las letras

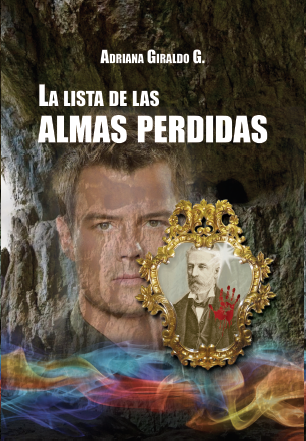

OBSEQUIO ESPECIAL: LA SEPARATA DE TRINANDO>> Literatura pura

PÁGINA 24

MARIO BERMÚDEZ -COLOMBIA-

Solamente quiero resarcirme del tiempo del olvido, buscar el fuego prohibido y atizar la llamarada para que entre la humareda renazcan las plumas que destilarán tintas, rojas e iracundas, que formarán unas letras

siempre inconclusas.

Ahí con la quijotesca idea de escribir alguna cosa, y que sea esta la oportunidad para presentarle algunos mis libros:

MARIO BERMUDEZ EN AUTORES EDITORES

En el número 15, deseo compartir con los lectores el cuento Presagio de Agonía, uno de los primeros y que a mí, personalmente, me gusta; espero, entonces, que sea de su agrado

PRESAGIO DE AGONÍA

Creo que desde el mismo momento en que la flota cruzó el puente del río Usama, que demarca los límites municipales de Calandí, sentimos su inaudita presencia. De inmediato, algo desconocido, pesado, pareció sobrevolar con el viento y llegar hasta nuestros sentidos. Por eso hubo cierta expectativa telepática, y hasta el peluquero, don Atanasio Saavedra, dijo que el bus de once llegaba el mal agüero. Y así parecía, porque así lo sentimos. Nos dispusimos a esperar cautelosamente, sin comunicarnos, más que telepáticamente, y en medio de la inconstancia, esperamos a que la flota lanzara el primer pitazo a la entrada del pueblo. Recuerdo muy bien que era un caluroso martes de agosto, y Calandí parecía un pueblo de cartón reseco, envuelto entre un vaho hostigante que saltaba como una maldición desde el fondo de la tierra. Los ventiladores de poco servían y el agua parecía hervida en una caldera. Era curioso, al menos eso me parecía personalmente, porque su llegada ha debido ser en una noche de invierno, con borrascas, aullidos de animales cuadrúpedos, sombras enigmáticas y la luna llena jugueteando entre los negros nubarrones. Pero no fue así, él llegó aquel martes caldeante en que la ropa se pegaba fastidiosa y picante a nuestros cuerpos empapados de sudor. La flota de once, como solíamos decir, no llegó a las once, es más, nunca llegaba a las once de la mañana, porque en la estación de Bogotá, la salida del primer bus hacia Calandí se anuncia a las seis de la mañana, y en el tablero se anuncia la llegada a nuestro pueblo a las once. Pero como siempre hay percances, y los conductores se detienen por largos momentos en los pueblos del camino, el bus casi siempre suele demorarse y llegar hasta con una hora de retraso, después de la hora señalada.

Resulta irónico que después de que el bus de once diera el primer pitazo a la entrada de Calandí, anunciando el fin destino, Eugenio Nicho, el sacristán del pueblo, hiciera sonar las campanadas de las once y cuarenta y cinco. Era una misión que el padre Roque del Sacramento le había encomendado, puesto que los mecanismos de los relojes de las torres de templo, enormes y altivas, estaban por aquellos días en reparación. Eugenio Nicho anunciaba, entonces, con campanadas las horas en Calandí, suspendiendo por algunos instantes sus prácticas de órgano religioso. El sacristán lo hacía casi mejor que los mismos mecanismos de los relojes, y ponía sen su trabajo una devoción tal, que en muchas oportunidades no faltó quien dijera que Eugenio Nicho era tan santo como el mismo padre Roque del Sacramento. Bueno, es hay algo que se debe discutir, porque, a decir verdad, nunca he conocido, ni por noticias, un sacerdote más santo y benigno que el padre Roque del Sacramento, quien siempre continuó actuando, con esa ternura adusta que siempre inspiraba paz y compromiso, como si el Concilio Vaticano II jamás hubiera existido. Para el sacerdote, el comienzo de las reformas le resultaron una experiencia amarga, y con la obediencia pastoral que la Iglesia Católica recomienda, trató de adaptarse al nuevo sistema que había sido descrito como una experiencia renovadora y audaz para los tiempos contemporáneos en cabeza del papa Juan XIII. Con algo incertidumbre, el padre dirigió a los obreros para que colocaran de frente el altar ante los feligreses, y se martirizó un tanto al pensar que le estaba dando la espalda al Santísimo. Tuvo que hacer ingentes esfuerzos para recordar el castellano litúrgico, echando de un lado el santo idioma del latín, en el que, a decir verdad, pensaba y hablaba con mayor fluidez espiritual que el español. Eso si, como la licencia no era obligatoria, jamás se despojó de la sotana, los sombreros sacerdotales y los capelos; así que jamás lo vimos disfrazado de paisano, a contrapelo de los curas jóvenes para quienes la sotana es una falda de tortura, que les fascina que los llamen por su nombre y que, a duras penas, se colocan los ornamentos para decir misa. Pero el padre Roque del Sacramento trataba de comprender con paciencia paternal a sus nóveles colaboradores, y en medio de su caracterizada dulzura, se esforzaba por hacer comprender que la Iglesia de antes era mejor, pero que de todas formas era Santa, Apostólica y Romana a pesar de las reformas promovidas por el papa Roncali, y que lo importante, lo fundamental, era que Cristo todavía era la cabeza mayor, su inspirador, fundador y verdadero renovador en los actos de amor y fe cristianos. Claro está que eso es lo que piensa el padre Roque del Sacramento, y hay que comprender que es un anciano octogenario de una vitalidad impresionante, con salud de hierro, y sobre quien recae más de medio siglo de historia de Calandí, porque en este pueblo el tiempo pasa, pero su gente es la misma con ese aire de anquilosamiento en donde nadie parece envejecer, sino vivir en un carrusel que, aunque gira, siempre está en el mismo punto de su eje. A raíz de tan extraordinaria particularidad, un nacimiento o una muerte son actos dignos de comentarios y admiración.

Bueno, decía que resultaba supremamente irónico que las campanas sonaran después pitazo del bus de once, como si estuvieran anunciando su llegada en donde todo fue un preludio inobjetable, difícil de comprender. Esperamos en medio de la ansiedad desbordante a que los pasajeros comenzaran a descender en la Terminal del Castillo, y cuando lo vimos, sentimos algo picante y desconocido que nos recorrió como una infausta turbonada las venas. Fue una sensación extraña, y de verdad que debía serlo, porque de inmediato advertimos que él no era un pasajero como los otros; tenía un aspecto tan misterioso y, como si fuera poco, olfateamos que una aire extraño lo envolvía, haciéndolo más sorprendente y enigmático. Tratamos de ocultarnos detrás de las ventanas para que él no se diera cuenta de que lo espiábamos detenidamente con nuestras miradas que se fugaban imperiosas desde el revés de los visillos. Recuerdo que él portaba una maleta gigantesca, que vestía totalmente de negro, con un sombrero de copa, que era alto, muy alto, delgado, de nariz aguileña, mirada de cuervo y de quijada alargada. Alguien se atrevió a musitar que parecía el mismo Lucifer, porque así describían al Ángel Caído los relatos que el las noches de insomnio nos contábamos, relajándonos a veces en el incontenible e interminable juego de las cartas. A otros no les cupo ni la menor idea que era el mismo Lucel, ángel perverso, expulsado del Paraíso, porque hasta llegaron a sostener que Calandí estaba oliendo a azufre, el olor característico del Demonio. Yo traté de respirar más profundo, pero no sentí ningún olor especial, fuera del olor a greda reseca, a asfalto derretido y a fumarolas de hornillas campesinas que en el verano se hacían más contundentes. Pero no me cabía la menor duda que aquel forastero estaba envuelto en una transparencia de inobjetables misterios. Era como si la desgracia ingresara a Calandí disfrazada de persona, como si un mal aliento se extendiera como pústula maligna. Siempre uno se imagina que la desgracia tiene forma propia, pero es tan desgraciada que se nos presenta amorfa y desconcertante. En este momento no sabría definir si todo aquello fue una verdadera desgracia, apenas una pesadilla o, simplemente, un hecho extraño y hasta determinado punto fantástico. Ciertamente desde el momento inicial, sentimos el comienzo de todo aquello, porque lo vimos caminar desde la Plazoleta del Castillo hasta la Calle del Rosario. Lo primero que pensamos fue que iría al Hotel Caribe, tal vez con el ánimo de alquilar el cuarto número trece, pero nuestra sorpresa fue contundente cuando él desvió por la Carrera Séptima, cruzó al lado del Colegio Parroquial, subió hasta el circo del ganado y tomó, por último, la Carrera Bolívar hacia el norte. No sabíamos qué pensar, a lo mejor el forastero tenía algún pariente en Calandí; no podía ser, porque en el pueblo ninguno parece tener familiares así. Es más, por el aire solitario del forastero creíamos que jamás se alojaría en una casa, pues tenía más pinta para vivir en el Castillo del Conde Drácula. A medida que él avanzaba, nuestra curiosidad se acrecentaba, queríamos saber de una vez por todas a dónde iba a parar, y la sorpresa nos sacudió como un vendaval, en el mismo momento en que él se detuvo, colocando pausadamente la maleta sobre el sardinel. Recuerdo que los pocos habitantes que deambulaban en aquel martes caluroso de agosto, trataban de vitarlo a toda costa, y hasta los animales callejeros hacían lo propio, y hasta Guardián, un perro gigantesco patrimonio general del pueblo, no le ladró como acostumbraba a hacerlo, sin atacar, a los transeúntes. El forastero había dejado detrás de sí su estela invisible de ansiedad y agonía. “¿A dónde irá a golpear?”, nos preguntábamos, pero él seguía detenido, envuelto entre su traje negro de paño fino, sin inmutarse por aquel calor exasperante. “¿Ve cómo soporta el calor?”, decía alguien, “está acostumbrado a vivir en el infierno. Nos sobresaltamos, pues era imposible que alguien normal pudiera pavonearse tranquilamente por el pueblo vestido de esa manera, y soportara el como si fuera un maniquí sin mover siquiera una mano o sacar el pañuelo, limpiarse el sudor o usar el sombrero a guisa de abanico. El rostro del forastero parecía de piedra, y nadie fue capaz siquiera de vislumbrarle siquiera un gesto insignificante, nunca le vi un mohín a través de los lentes por donde personalmente lo estaba espiando. Parecía una estatua monolítica, apenas poseedora de un simple y vano movimiento locomotor. Nos estremecimos al mismo tiempo cuando él levantó la maleta gigantesca, dio media vuelta y sin mayor esfuerzo penetró a la casa de la viuda Eudosia. A decir verdad, que hasta los menos creyentes en historias de miedo, sentimos un pavor inconsolable en aquel momento. ¿Qué venía a hacer él en aquel lugar? No hallábamos respuesta alguna a tan acerado interrogante.

La historia de la casa de la viuda Eudosia, fantasía o realidad, es verdaderamente desconcertante. Es un cuento tan viejo que lo recuerdo desde niño cuando alguna vez vi a la viuda Eudosia, siempre se le dijo así, pasearse entre sus negros y vaporosos ropajes por el camino que conduce al cementerio. Salía los lunes al atardecer cuando los cristianos preferían ausentarse del campo santo, sino por temor a que las ánimas en pena se les aparecieran y les diera una pelotera, reclamándoles indignadas por las ofensas hechas en vida. Muchos llegaron a sostener que la viuda Eudosia permanecía hasta media noche en el cementerio, al pie de la tumba de su esposo. Y no fueron pocos los que dijeron haber escuchado lamentos de ultratumba mezclados con las satánicas oraciones de la mujer. También se aseguró que la viuda Eudosia, además de haber perdido el buen juicio por la muerte de don Arturo Negrero, había renegado de la fe católica, lanzándose a los urentes brazos del satanismo.

Todo parece haber comenzado desde el mismo momento en que don Arturo Negrero amaneció un día de hace incontables años, ahorcado en su casa de la Carrera Bolívar con Calle Primera. En una fría y remota mañana lo hallaron colgado del naranjo, con la lengua por fuera, los ojos desorbitados como canicas gigantescas, la piel amoratada y las manos crispadas en un apocalíptico signo de horror. Se dijo que don Arturo Negrero se había suicidado, y fueron tantas las versiones que se tejieron en torno a su muerte, que se hizo imposible descubrir la verdadera causa y circunstancia de fallecimiento. A primera vista, pareció que, en efecto, se había suicidado, según me lo contó don Timoleón Prada alguna vez conversando en su tienda legendaria sobre el tema, pero también me dijo que por la expresión del rostro de don Arturo Negrero, éste había tenido un momento de terrible pánico antes de su muerte. “Es como si hubiera visto al Diablo”, me dijo don Timoleón Prada, que fue una de las primeras personas que vio el cadáver de don Arturo Negrero pendiendo como una maldición del naranjo. Don Timoleón Prada parece que le comentó sus sospechas a los demás vecinos, y tal vez fue de ahí de donde partió la historia diabólica que desde entonces fue envolviendo los acontecimientos de los Negrero y de casa. Ciertamente que el juez municipal, don Severiano del Rozal, oficialmente sostuvo que don Arturo Negrero se había suicidado, y descartó cualquier otro apelativo de aquel fallecimiento, el cual dio pie para incontables conjeturas, que al final se mezclaron tanto y terminaron desconcertando más aún, sin llegar a sospechar en dónde puede estar la verdad. Pero los viejos siempre parecen tener un sentido diferente al natural que va hasta los límites del más allá y a los confines del misterio; para ellos es más fácil comprender lo apócrifo que dar buen crédito a la realidad. Don Timoleón Prada siempre se ha destacado por eso, y sus cuentos innumerables sobre espantos, diablos, brujas y no sé qué más, siempre nos entretuvieron en las noches en que los de nuestra generación se reunía en su tienda a tomar cerveza, y muchas veces, terminar la bebeta liados a puñetazos limpios por cualquier asunto insignificante, que al día siguiente solucionábamos de manera amigable, aduciendo que esas eran cosas del licor, mijo. Hay que recordar que después de uno de los más rudos golpes que Calandí sufrió por la muerte del profeta Andalías, fue el mismo don Timoleón Prada quien una noche salió pregonando a todo pulmón que el profeta Andalías había estado en su tienda legendaria acompañada por Francisco, un niño que después se convirtió en ángel y voló a los cielos con alas de ángel, cuerpo de ángel y vestimenta de ángel. Aquella vez la mayoría de la gente puso en duda la inverosímil historia de don Timoleón Prada, pero el mismo niño Francisco, antes de convertirse en ángel, aseguraba que verdaderamente había estado en la tienda en compañía del profeta Andalías después de muerto, la misma noche de su entierro en donde hasta las piedras soltaron inmensas lágrimas de dolor, y los corazones se desgajaron como hojas marchitas en el otoño. Francisco contaba que se había encontrado, camino del cementerio al pueblo, con un hombre hermoso y joven que jamás había visto, pero que creía conocer desde tiempos atrás. Los dos, hombre y niño, caminaron platicando palabras de sabiduría, las mismas que predicaba el anciano profeta hasta el pueblo, y luego fueron a la tienda de don Timoleón Prada a tomar un refresco. Francisco aseguró que era el profeta Andalías convertido en santo, y juró que en el momento en que se despidieron, lo vio convertido en el venerable anciano que siempre había sido, vestido con la túnica albina que siempre caracterizó al anciano sabio; es más, el niño aseguró que había percibido los destellos de santidad emanar de los profundos y dulces ojos azules del profeta Andalías. “Estoy seguro de que era él, tenía su misma voz, sus mismos gestos, sus mismas palabras, y de ser joven pasó en un instante a ser como siempre lo conocimos”, aseguraba el niño, a quien todos terminaron por darle crédito reafirmando la historia coincidente de don Timoleón Prada. Años después, antes de llegar a la puericia, Francisco desapareció de Calandí, y de ahí surgió la historia de que su santidad infantil lo había convertido en ángel. Ahora, muchas señoras aseguran que el niño les ha hecho incontables milagros, y han enviado al Vaticano innumerables pliegos contando la historia del niño y pidiendo, al menos, su beatificación. El problema está en que nadie volvió a saber de Francisco y en que nadie sabe si aún vive, si murió, o si convirtió en ángel, tal como asegura la leyenda que pregonan las personas más devotas.

Desde la extraña muerte de don Arturo Negrero, en la casa todo se transformó drásticamente, como si la mancha de la ignominia hubiera caído irreparablemente en ella. Repentinamente, los tres hijos del matrimonio Negrero huyeron desconsolados a Bogotá, porque no fueron capaces de soportar el dolor que les produjo la ausencia definitiva de su padre. Pero no faltó quien dijera que lo que en verdad había motivado a los hijos de don Arturo Negrero a huir, casi despavoridos, no era la pena producida por el padre fallecido, sino porque en la casa habían comenzado a ocurrir hechos misteriosos, que a la única persona que no acoquinaron fue a la propia viuda Eudoxia, porque ella se había transformado inexplicablemente en otro ser, previsto más para lo maligno que para la virtud, afectando a sus hijos. Y en verdad que aunque los hijos de la viuda Eudoxia se atrevieron a contarnos algo sobre los últimos acontecimientos, en varias oportunidades se vieron salir despavoridos des su propia casa, y alguna vez Ana María, la hija menor, se desmayó en plena calle siendo auxiliada de inmediato por sus dos hermanos mayores, que no pudieron ocultar el temor que los invadía. Se les preguntó que qué era lo que sucedía, pero no quisieron o no supieron dar respuesta alguna. Desde entonces, mientras los desdichados hijos permanecieron en Calandí guardando un silencio sepulcral, evitando hacer amistad con alguien. En el pueblo daban la impresión de que eran conocedores de un arcano terrible, y que los apesadumbraba un padecimiento sin fin y denigrante. Se sentía mucha compasión por ellos, especialmente por la extraña actitud de la madre, pero ante su apartamiento y reticencia era imposible ayudarlos.

Cuando los hijos del difunto Arturo Negrero viajaron de manera definitiva a Bogotá, la casa de la viuda Eudoxia comenzó a deteriorarse paulatinamente, porque ella no le metía mano para mantenerla en pie como debe ser. Y aunque la mujer ocultaba los lunes su rostro con un velo negro, hubo gente que se atrevió a aseverar que estaba monstruosa, más fea que la misma bruja Rámila, y que desde sus ojos, antes bellos, saltaba un extraño e intenso fulgor rojo. Los lunes, desde entonces, casi se convirtieron en una pesadilla en Calandí, porque a las seis de la tarde, puntualmente, la viuda Eudosia salía puntualmente hacia el cementerio, mientras todos los que se topaban con ella trataban de evitarla, creyendo que llevaba consigo la maldición diabólica del más allá. Sin embargo, muchos aseguraron que furtivamente habían espiado a la viuda Eudosia descubriendo su extraño culto por las tumbas de quienes en vida habían sido perversos, y hasta aseguraron, sin reticencia alguna, que tenía el peligroso don de hablar con las ánimas en pena que transitaban los malévolos senderos hacia el Infierno. Claro está que debido a los antecedentes de los Negreros, aquellas historias, con tinte difamatorio, no parecían tener asidero, porque ellos habían sido siempre una familia honorable y virtuosa. Don Arturo Negrero llegó a ser concejal del municipio y siempre tuvo una vida intachable y digna, destacándose por ser un servidor apasionado, intachable, desinteresado y honorable de la comunidad. La misma viuda Eudosia fue dama caritativa de la Legión de María y servidora de todos los necesitados. El hogar de los Negrero fue siempre feliz, y su casa una de las mejores dotadas del pueblo, en donde se respiraba un aire de tranquilidad y dulzura que contagiaba irreparablemente. Todo parece indicar que cuando alguien es bueno y lleva una vida recta y feliz, las tenazas del mal se solapan para atacar constantemente, hasta que logran atrapar dentro de sus fierros a la bondad para convertirla en hecatombe de desgracia. A los seres bondadosos el destino no les perdona el más leve error, porque inmediatamente les llueve la tormenta del castigo eterno con mayor saña, y porque siempre es el justo quien paga grandemente las consecuencias de sus más insignificantes yerros ante la ley, divina o no. Y esto es lo que se asegura que sucedió con la familia Negrero, y que la maldición comenzó el mismo día en que don Arturo Negrero recibió a Isadora Reina como mucama, ya que el mismo Demonio se convirtió en tentación apabullante en el cuerpo de la bella y joven sirvienta. Los rumores de una relación enfermiza e intensa entre don Arturo Negrero e Isadora Reina Se acrecentaron cuando la doña Eudosia despidió sin contemplaciones a la mucama. Sin embargo, la dama dijo que había despedido a Isadora Reina simplemente porque era una inútil que se la pasaba durmiendo en cualquier sitio sin realizar los quehaceres cotidianos de la casa. Pero, coincidencialmente, desde que llegó Isadora Reina a la casa de los Negrero, comenzó a gestarse rápidamente la historia de desgracia de la familia, puesto que don Arturo Negrero comenzó a sufrir el castigo de del remordimiento y a expurgar la culpa de su relación con la sirvienta despedida. Cuentan las malas lenguas, que él comenzó a tener visiones dantescas en donde se le aparecía Lucifer, y no fueron pocos los que dijeron que don Arturo Negrero caía al piso abatido por un rayo invisible, mientras convulsionaba en medio de hórridos gritos que trataban de espantar al Maligno. Contaron que el Ángel Caído había condenado a don Arturo Negrero al suicidio, hasta que el hombre no tuvo más remedio que cumplir la sentencia, y terminó ahorcándose en el árbol de naranjas, gigantesco y frondoso, que había en la mitad del patio de la casa. Es por eso que don Timoleón Prada, sin haberlo visto con sus propios ojos, asegura que antes de que don Arturo Negrero se colgara del árbol tuvo un encuentro con el Demonio, y que el difunto trató de luchar con éste, hasta que finalmente Lucel le ganó la partida.

El día del entierro de don Arturo Negrero, la viuda Eudosia estuvo lúcida a pesar de la pena que le produjo la muerte de su marido. Ella misma fue quien se acercó hasta el padre Roque del Sacramento y le imploró que le hiciera las exequias al finado, especialmente teniendo en cuenta la vida virtuosa del suicida. El sacerdote se negó contundentemente, no sólo por los rumores que había en el momento, sino porque de acuerdo con la tradición de antaño, la Iglesia Católica no permitía las horas fúnebres para los suicidas, como tampoco admitía que se les enterrara en el cementerio. Después de tanto implorar, de argumentar y contra argumentar, y luego de un consenso general al tener en cuenta la vida ejemplar de don Arturo Negrero, el padre Roque del Sacramento accedió a regañadientes a permitir el entierro, sin honras fúnebres, en el cementerio. “Y que Dios Santísimo me perdone”. Desgraciadamente, el sacerdote se arrepintió posteriormente de su cesión ante la extraña actitud y ante los rumores reiterativos que acusaban a la viuda Eudosia de hasta haber renegado de la fe católica y de haberse convertido al satanismo. Fue al cabo de algunos días cuando la mujer se encerró en su casa manteniendo en prisión a sus tres hijos. Desde entonces comenzó a dar muestras de su vesania, mientras que se apartó repentinamente de los trabajos religiosos en la parroquia y en la Legión de María. Rápidamente la vida de la viuda Eudosia se tornó en una maraña de intrincados misterios, y fue para ese tiempo cuando empezaron a ocurrir las cosas extrañas que en varias oportunidades espantaron a los hijos, como si verdaderamente hubieran visto al Demonio.

La muerte de la viuda Eudosia significó un nuevo y enorme problema para todos en Calandí, y aunque por las nuevas tendencias religiosas, fue sepultada con todo el rigor del culto católico al no habérsele podido comprobar su pacto con Lucifer, y porque murió de muerte natural, carcomida por un tumor canceroso, según el doctor Baltasar Sánchez, todos se sintieron extraños e invadidos por un temor grande, ya que ni siquiera sus propios hijos asistieron desde Bogotá al sepelio. La desgracia, que hasta entonces parecía concluida, tuvo que soportarla el padre Lucio Garcés en compañía de Eugenio Nicho y de Alirio Bengoechea, el sepulturero, porque el padre Roque del Sacramento se hizo el desentendido con el asunto e internamente no quiso que el Demonio en forma de cadáver de mujer se le acercara y pudiese tentarlo. Es verdad que la viuda Eudosia quedó prácticamente desfigurada, pero era imposible aseverar si su desfiguración se debía al cáncer que el doctor Baltasar Sánchez diagnosticó como causa de la muerte, o por el inmenso dolor que sobrellevó en forma de locura por la muerte de don Arturo Negrero. Hubo en el pueblo, como es su costumbre consuetudinaria, miles de conjeturas, entre las que se destacaba la antigua versión de su rostro informe producto del pacto maligno. Ciertamente, la viuda Eudosia fue enterrada sin novedad alguna, fuera de la soledad, y fuimos muchos los que quisimos descubrir sobre su tumba algún signo extraño para corroborar lo que por imaginación o realidad nos contaba el relato popular que, a la postre, nos hacía personajes del mismo drama.

Como por ningún lado aparecieron los hijos de los Negrero, la casa quedó abandonada, convirtiéndose, así, en el único vestigio de la infortunada familia. Nadie por temor quiso penetrar en ella después de la muerte de la viuda Eudosia, hasta que el tiempo fue acabando con la construcción. La maleza trepó inaudita por las paredes y muros, los enseres se llenaron de alimañas de toda especie y un olor putrefacto salía de su interior. El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Sebastián Rodríguez, tampoco se atrevió a meterle mano a las propiedades de los Negrero, que también incluía una enorme finca, devorada sin remordimiento por la manigua, en la vereda Sóchira. Todos parecían olvidarse al respecto, hasta que una noche, Francelina Potes, la dueña del Hotel el Prado, que era más bien una casa de dudoso prestigio condenada en las homilías del padre Roque del Sacramento, y en donde los hombres desesperanzados se metían a hurtadillas a pecar en el buen placer con las putas, gritó enloquecida que había escuchado ruidos misteriosos, que había avizorado sombra fantasmales y que una radiola había sonado con música lúgubre en el interior de la casa de los Negrero. De inmediato la polvareda detenida, explotó como una bomba, porque esa misma noche del relato de Francelina Potes, la gente se aglomeró a prudente distancia de la casa de la viuda Eudosia para descubrir con disimulo a los fantasmas que festejaban la desgracia en la casa. Solamente, para pesar de muchos, se pudo apreciar las ruinas colosales de la edificación y la soledad infranqueable que le daba ese aspecto misterioso. Y fueron muchos los que aseguraron en repetidas ocasiones que la casa de la viuda Eudosia espantaban, otros no vacilaban en afirmar que habían visto a los espectros pasearse con sus alaridos y sus ruidos de cadenas de pena en el interior de la residencia en ruinas. Decían los relatos que la mujer ahorcaba en el mismo naranjo a don Arturo Negrero, y que después deambulaba por la casa haciendo ruido con los objetos materiales, y profiriendo lamentaciones que laceraban el alma del cristiano que las escuchara.

Y ahora en que todo el mundo parecían escuchar los rumores de los espantos de la casa de la viuda Eudosia, sin ponerles mayor atención, tratando de olvidar por siempre la historia de desgracia que se encierra en la casa, apareció él aquel caluroso martes de agosto, empujó la puerta haciendo salir polvo de todas partes, haciéndola chirriar al contacto de un ser viviente, y haciéndonos temer que la historia continuaba de forma ineludible. Cuando vimos desaparecer al forastero detrás del marco deteriorado del portón, y descubrimos que era la única persona que se había atrevido a ingresar a la casa maldita, después de la muerte de la viuda Eudosia, sentimos en nuestros corazones un presagio de agonía, por eso pensamos que de alguna manera hacíamos parte de todo lo que estaba ocurriendo. Si él penetraba a la casa como si nada, era porque tenía que ver con la historia de horror que había envuelto a la familia Negrero. Y de verdad que su aspecto desconcertante se hacía congruente con la historia que bien ha podido empezar cuando la bella Isadora Reina llegó a trabajar en la casa de los Negrero. Pero en realidad ninguno de nosotros podía adivinar qué pieza suelta del rompecabezas era él. Aparecía de improviso, rodeado de ese aire arcano, y preciso iba a parar en la casa maldita. Era verdad lo que el aire nos decía desde el mismo instante en que sentimos su presencia en Calandí. Y furtivamente tratábamos de averiguar cómo era en realidad él, qué era lo que tenía que ver con los Negrero, pero no encontrábamos ningún nexo posible que le diera respuesta valedera a nuestros interrogantes. El forastero era solitario y su rostro infundía un temor recóndito. Pocas veces lo vimos de cerca y nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Era un hombre de algunos cuarenta años, de piel amarillenta con contextura de pergamino, y alguna vez pude sentir su extraño olor a incienso, algo así como mezclado con azufre. Nunca lo vimos comprar algo para alimentarse, y apenas salía uno que otro atardecer a sentarse en uno de los bancos del Parque Central a leer un libro gigantesco como una Biblia, amarilloso y viejo. Y fueron muchas las veces en que él se encontró con Rámila, pero jamás se dirigieron siquiera la mirada para poderle admitir algún vínculo con la brujería. Con ninguno de nosotros de metió, y Camilo, el cantinero, asegura que una noche se lo encontró por el camino y se asustó tanto, porque de verdad que descubrió en el forastero la figura de Satanás. Y cuenta Camilo que en ese instante quedó petrificado mientras el hombre se le acercaba. Lástima, pero Camilo nos desinfló con su historia, porque nos dijo que el forastero se le acercó y le pidió de manera cordial, aunque con voz cavernosa, que le encendiera un cigarro y luego prosiguió su camino sin sonreír, siquiera. De todas formas parece el mismo Demonio, comentó Camilo. Pero no te hizo ningún daño, hermano, ¿extraño, no?

Quizá el límite de nuestro presagio de agonía llegó cuando en un impulso imprevisto, él apareció con un gallo rojo y descomunal en la Gallera Colorada de don Temelasco Soto. Estábamos viendo entre la algarabía del licor una emocionante pelea de gallos, cuando al sentirlo entre nosotros, enmudecimos súbitamente y hasta palidecimos de terror. Recuerdo que fue un silencio sepulcral que era interrumpido únicamente por los gallos que se disputaban la vida en el centro del ruedo. Hasta los más ebrios y estridentes callaron para observarlo como si fuera un ser de otro mundo. Él se paseó por las gradas portando debajo del brazo el inmenso animal de pelea, que parecía el fogonazo de un horno o la llamarada de un asteroide huérfano que centelleaba en el firmamento de la desgracia. El forastero era la única persona que vestía de negro aquella vez en la Gallera Colorada de don Temelasco Soto. De repente se detuvo y con su mirada maligna y escudriñante, como si vomitara rayos, pareció vernos a todos a nosotros, uno a uno, como indagando de un solo plumazo los profundos misterios de nuestras vidas. Quiero apostar mi gallo, dijo con voz cavernosa. Sentimos un estremecimiento general, y abismados nos miramos entre sí sin saber qué contestarle. He oído que en este pueblo hay un gallo invencible llamado Arcángel, pues quiero poner a pelear a mi gallo con él. El silencio pareció acrecentarse infinitamente en la Gallera Colorada de don Temelasco Soto. El forastero deseaba pelear su gallo rojo contra Arcángel, el mejor gallo de pelea de Calandí y todos sus alrededores. Era una buena posibilidad enfrentar a Arcángel al gallo del forastero, pero lo único que nos llenó de inquietud era la sospecha, cada vez más irrefutable, que era el mismo Demonio disfrazado de humano triste, y en esas condiciones, el animal suyo no podía ser más que un engendro satánico, capaz de derrotar de un solo picotazo a cualquier bestia natural. He sabido que don Sultán nunca se le corre a una pelea, por eso quiero apostar mi gallo con el suyo, y apuesto lo que sea, hasta el alma de Sultán contra la mía, dijo el forastero con voz cavernosa y supremamente pausada. Sentimos de verdad que nuestros espíritus se evaporaban irremediablemente en nuestros cuerpos y escapaban al exterior, cuando escuchamos la magnitud de la propuesta. Don Sultán, el carnicero de Calandí, aquella noche no había apostado su gallo, por eso Arcángel no estaba en aquel momento en la Gallera Colorada de don Temelasco Soto. Vimos claramente palidecer y temblar a don Sultán como un frágil muñeco de trapo. El carnicero nos miró como suplicándonos ayuda, pero, a decir verdad, nosotros estábamos más asustados que él mismo. Ya le dije a don Sultán que quiero pelear mi gallo contra el suyo, volvimos a escuchar su voz con timbre de ultratumba. Don Sultán se incorporó y con voz gelatinosa y entrecortada, se atrevió a preguntarle al forastero qué era de verdad lo que deseaba apostar, a lo cual el hombre enigmático le repitió que, ya se lo he dicho, don Sultán, lo que usted quiera, hasta nuestras almas. Creo que don Sultán tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no caer sobre uno de los peldaños de las galerías. Apuesto diez mil pesos, titubeó el carnicero. Aquella cantidad era una verdadera fortuna. Es poco, pero le he dicho que le apuesto lo que usted quiera, y como tengo palabra, le apuesto ese dinero. Don Sultán respiró con alivio, mientras el forastero ante nuestra mirada atónita extrajo un fajo de billetes como nunca antes habíamos visto, y en la denominación más alta. Le digo que es poco, don Sultán, pero acepto, repitió él. A decir verdad, era una de las más altas apuestas que en ese entonces habíamos visto jugarse en Calandí, y al forastero se le hacía poco. Don Sultán salió de la gallera hasta la Carnicería el Sol de su propiedad, en donde vivía con su familia y tenía en el solar de la casa los gallos de pelea que alimentaba con vísceras y carne molida con ají, aguardiente y pólvora. Arcángel tenía un historial indómito en Calandí y sus alrededores, siendo campeón de pelea en varios pueblos vecinos de donde era solicitado para las fiestas patronales. Sobre el gallo blanco se habían tejido las más grandes historias de imbatibilidad hasta el punto que su fama había llegado a todo el ámbito nacional. Todos soñábamos que Arcángel moriría dignamente como un viejo campeón de pelea sin conocer la vejación intolerable de la derrota, pero ante un soplo común, todos presentimos que esa sería la última pelea del gallo albino, porque enfrentarlo a un ser del más allá sería infame e irremediablemente su fin. Arcángel no tenía escapatoria, y su destino signaba su fin de manera imprevisible. Sabíamos que había trampa, ya que considerábamos que el animal del forastero no era natural, pero algo supeditativo, superior a cualquier voluntad, nos obligaba a permitir que nuestro mejor crédito galluno se viera enfrentado a aquel peligroso desconocido.

Cuando don Sultán apareció de nuevo el la Gallera Colorada, sentimos unánimemente un soplo fragoroso de muerte. Nuestros corazones sanaban de forma estridente y hasta se escuchaban como solo golpe de bombo en el ambiente, y él permanecía inmutable sin mirarnos siquiera. Aquella noche vimos a Arcángel como un pollito peletas, desprotegido e insignificante. Observamos bien a nuestro gallo favorito e invencible, porque sería la última vez que lo veríamos con vida. Internamente, todos nosotros nos oponíamos a que la pelea se llevara a cabo en semejantes condiciones, ante un desconocido, que ni siquiera sabíamos que tenía un gallo de pelea, ni mucho menos tal cantidad de dinero, porque con lo único que había llegado a Calando fue con una inmensa maleta, en donde era inconcebible guardar un gallo al lado de una fortuna. Hubiéramos gritar al unísono que no deseábamos apostar a nuestro gallo, que entonces considerábamos un patrimonio común, ante un gallo diabólico, del más allá, porque después de las palabras de reto del forastero casi confirmábamos que era el Demonio, porque, que sepamos, es el único que apuesta almas. Pero, repito, que algo sobrenatural nos humillaba, nos hacía obsecuentes, y por eso, con gran dolor, íbamos a exponer al sacrificio a Arcángel. Ni siquiera teníamos el valor necesario para echarnos la bendición, para ver si el forastero desaparecía de la Gallera Colorada de don Temelasco Soto, dando gritos de dolor y maldiciendo su venida.

Don Sultán se colocó en el centro del ruedo, y sacando valor de donde no tenía, gritó: Forastero, acá está el mejor gallo de pelea del mundo, no temo pelearlo contra el suyo, porque sé que ganará. Arcángel es invencible, nació para no perder jamás. Sabíamos que don Sultán había dicho semejantes palabras para darse consuelo, para demostrar su valentía, pero comprendíamos que en el fondo él estaba impregnado del mismo temor que aquella noche nos sobrecogía. Extrañamente, el forastero se incorporó de su sitio sin responder al reto verbal del carnicero. Las palabras de don Sultán ni siquiera habían inmutado al hombre de negro. De repente, como en un sueño, Arcángel apareció al lado del gallo gigantesco y encendido del forastero, fue entonces cuando estábamos seguros de que el gallo rojo iba a vencer inevitablemente y en una décima de segundo a Arcángel, que en el momento parecía más bien una palomita blanca e indefensa. Los gallos fueron examinados sin que hubiera la más mínima frase de protesta ante el forastero, ya que nos parecía una terrible injusticia enfrentar a nuestro gallo a una bestezuela sobrenatural como aquel inmenso picudo. El temor que entonces teníamos no nos permitía hablar.

La pelea gallina comenzó. El primer zarpazo de Diablo, como lo llamamos sin bautizarlo, fue contundente sobre Arcángel. De inmediato el blanco plumaje del gallo se tiñó de sangre, a la vez que el animal rodó por el suelo embadurnándose de la mezcla premonitoria del polvo. Cerramos los ojos, como evitando o escapando de la realidad. El ataque salvaje de Diablo fue mortal. En el primer instante de la pelea, el gallo del forastero comenzaba ganando tal como lo habíamos barruntado. ¡Y de qué manera! Arcángel se incorporó atontado, mientras que Diablo lo esperó en el centro del ruedo. Todos permanecíamos a la expectativa y con el corazón asustado. El forastero estaba silente, y parecía que la buena entrada de su animal no le producía sentimiento alguno. Diablo atacó de nuevo, y esta vez de manera más fiera, más mortal. Un espuelazo centelleante, inalcanzable a nuestros inermes ojos humanos, cruzó sobre el ojo izquierdo de Arcángel arrancándoselo en medio de una estridencia que no supimos comprender. Luego Diablo picoteó sin conmiseración el cuello de Arcángel, manchando aún más de sangre el blanco plumaje de nuestro animal. Era como si estuviéramos en los umbrales del propio infierno contemplando mustios y pavorosos aquella pelea desigual. Las manos chocaban trémulas contra nuestras bocas en un mohín de presurosa angustia. Aquel insólito presagio de agonía se hacía más latente en todos nosotros. Un segundo espuelazo de Diablo alcanzó la cresta de arcángel casi desgarrándosela de su lugar. Arcángel parecía fenecer irreparablemente, mientras nosotros nos sentíamos culpables de algún modo porque, sabiendo lo que le esperaba, permitimos enviarlo al suplicio irreparable del fin. Una mancha sanguinolenta, de nervio y pupila, cubría lo que antes fuera el ojo izquierdo de nuestro amado gallo de pelea, que entonces había quedado desprotegido. De repente Arcángel saltó, nos pareció que lo hizo sin mucha fuerza y con poca agilidad, pero para nuestra alegría, rasgó superficialmente el cuello de su adversario, que retrocedió y envistió de nuevo como un tigre. Arcángel logró esquivarlo. He oído que lo los gallos tuertos son más fieros que los que poseen los dos ojos. Cuando el esfuerzo de Diablo chocó contra la nada, Arcángel saltó sobre él y asió con su pico la cresta del contrincante. Hubo un grito de estupor general entre nosotros que, olvidándonos de la presencia del forastero, saltamos en las graderías gritando enloquecidos de súbita felicidad el nombre, glorioso por demás, de Arcángel. El gallo blanco saltó hacia atrás. Diablo giró vertiginosamente, pero Arcángel lo recibió con sus dos espuelas unidas en una poderosa arma mortal, cortando las carnes del adversario, haciendo volar plumas, sangre y polvo en el ruedo. El grito de inmarcesible triunfo se hizo entre nosotros extraordinariamente monumental. Extrañamente el forastero continuaba como si nada infausto estuviera sucediendo con su animal de pelea. Arcángel dio un nuevo salto. Diablo cruzó por debajo del gallo albino. Arcángel cayó sobre Diablo, lanzando dos picotazos centelleantes sobre la cabeza de troglodita del enemigo. Una voltereta nueva, y otra vez las espuelas como saetas de muerte sobre el rojo animal. David parecía vencer a Goliat. Pero para nuestra sorpresa, Diablo se sacudió como un terremoto, lanzando lejos a Arcángel. Un silencio abismal y doloroso se apoderó nuevamente de nuestras vidas. Arcángel no alcanzó a reponerse cuando Diablo estaba sobre él sacudiéndolo con el pico como si fuera un anodino estropajo. Era el fin de nuestro pequeño David, pero aterrorizados nos consolábamos de que había dado la pelea y de que iba a morir con dignidad. La espuela de Diablo castigaba despiadadamente a Arcángel, y hasta quisimos saltar en horda hasta el ruedo para salvar de la muerte a nuestro gallo aunque don Sultán perdiera la apuesta. El gallo blanco logró zafarse y huir hacia una de las orillas. Lo vimos corretear perseguido por Diablo, pero en ningún momento nos dio la impresión que deseaba las tablas del ruedo para salvarse. Arcángel dio casi tres vueltas, cuando de repente se detuvo, girando sobre sí y lanzando sus espuelas sobre Diablo, que no tuvo tiempo de repeler el imprevisto ataque. Diablo rodó por el piso y Arcángel, mucho más ágil, a pesar de lo maltrecho, logro dominar el grueso cuello de Diablo y castigar implacablemente con sus espuelas. Era una oportunidad que Arcángel no debía desaprovechar; castigó con todas sus fuerzas a Diablo, e impulsado por un aliento desconocido y avasallador, rasgó las carnes del adversario a punta de picotazos furentes y de espuelazos espadachines. Sin embargo, aquel momento nos parecía infinitamente deleznable, hasta que en medio de nuestra alegre turbación, vimos al gallo nuestro arrastrar hasta el centro del ruedo, como el trofeo de la victoria, al gallo rojo del forastero. Arcángel levantó las alas, aleteó débilmente y se desplomó entre el polvo.

Don Sultán saltó de inmediato al ruedo. Los dos animales yacían inermes entre el polvo humedecido por la sangre de la mansalva bípeda. Vimos el rostro angustiado del carnicero. Don Sultán levantó a su gallo, que presentaba un aspecto informe en donde era complicado siquiera añorar la belleza portentosa del animal. Creímos que Arcángel estaba muerto, hasta cuando un volcánico grito de euforia emergió presuroso de la garganta de don Sultán: ¡Está vivo, está vivo, Arcángel ha ganado, Arcángel está vivo! Todos gritamos de alegría con un estruendo de felicidad como si el bien hubiera vencido sobre el mal por los siglos de los siglos, amén, a la vez que nuestras gargantas no daban abasto con el licor que les bombeábamos en un signo de completa dicha. Don Sultán movió sin apuros el gallo del forastero: estaba irremediablemente muerto. Arcángel acezaba y abría su ojo bueno, se movía pusilánime, pero, lo más importante, estaba vivito aunque no coleando. El forastero se acercó hasta don Sultán, quien retrocedió asustado. Lo felicito, señor, decía el forastero, su gallo es magnífico, ha ganado en buena lid, jamás había visto un animal así en mi endemoniada vida. Don Sultán se atrevió a reír forzadamente. De inmediato, el forastero le dio los diez mil pesos, billete sobre billete, y de paso pidió una botella de aguardiente Onix Sello Negro, más bravo y reconfortante que los dos gallos de pelea, sumados juntos. Beba usted el primer trago, le dijo a don Sultán, quien tembloroso recibió la botella de aguardiente de manos del foráneo y bebió el primer trago… largo, largo, pausado, pausado, gorgoteado, gorgoteado. Cuando el forastero recibió la botella, apenas sin un largo trago, ante el asombro desplomado de todos, se bebió de un solo sorbo el contenido, dio media vuelta y salió sin despedirse, sin recoger al animal muerto, y sin dar muestras de amargura por la derrota de su gallo. Incontinenti, se prendió la fiesta entre nosotros, y en medio de un festival pletórico de música, licor y los más estrafalarios comentarios sobre Arcángel, esperamos a que la luz del día nos sorprendiera, invadidos por la somnolencia de la dicha ahogada en el mar energúmeno de la bebeta. Fue la pelea de gallos más espectacular que habíamos presenciado, y la más dura de todas las que Arcángel había enfrentado, porque jamás había quedado tan maltrecho como en aquella inolvidable noche quedó. Tratamos de limpiar al gallo lo mejor posible y lo animamos hasta que logró ponerse en pie, aunque cojeando y aturdido. Sabíamos que don Sultán mejoraría a su gallo, y que, una vez repuesto, lo disputaría para ver en qué condiciones reales quedaba después de aquella atroz pelea. Lo cierto fue que Arcángel se repuso, ganó muchas peleas más, murió de viejo, se le hizo una estatua en la Gallera Colorada de don Temelasco Soto, y el forastero nunca volvió a aparecer en el circo galluno de Calandí, buscando el desquite de la afrenta que Arcángel le propinó.

El solo hecho de que Arcángel hubiera ganado aquella contra un animal que, al fin y al cabo, resultó ser tan natural en este mundo, no bastó para cerrar la serie de conjeturas sobre él, sino que, al contrario, los comentarios se hicieron más populares y adversos al forastero. Muchos resultaron con el cuento que el foráneo se había dejado ganar la pelea del gallo porque don Sultán no había apostado su alma. Lucifer ha puesto el ojo en don Sultán, decían, y no descansará hasta quitarle el alma al carnicero. Así que desde que lo supo doña Plácida Domínguez, la esposa de don Sultán, comenzó a lavar toda la casa y toda la carnicería con agua bendita, a colgar cruces por todas partes y a rociar creolina con un atomizador en los atardeceres de los martes y de los viernes. Obligó a ir a misa a su marido, asunto que no dejó de sorprender al padre Roque del Sacramento, quien en varias ocasiones anteriores había recriminado desde el púlpito la falta de oración de don Sultán. Y la casa de don Sultán se convirtió en un lugar de expectativa en Calandí, porque muchos esperaron ver algún día al forastero por allí, merodeando acucioso y dispuesto a convencerlo para que le vendiera su alma. Pero jamás vimos al forastero cruzar enfrente de la Carnicería el Sol. Tal vez estaba esperando una mejor oportunidad.

Paulatinamente nos habíamos acostumbrado a cohabitar con el forastero, tratando siempre de no interesarnos en su arcana vida. Nos era difícil hacerlo, pero la fuerza de la costumbre nos apaciguaba. Y aunque había momentos para comentar sobre él, preferíamos evitarlos con el fin de no martirizarnos. Todos deseábamos que así como había llegado a vivir inexplicablemente en la casa de la viuda Eudosia, se marchara sin anuncio alguno para que este presagio de agonía colectiva se esfumara para siempre, pero en este pueblo estamos más acostumbrados a la magia, al misterio, que a la realidad, crudeza de nuestros pensamientos. A pesar de todo, siempre lo evitábamos, pero cuando se nos daba la oportunidad, lo espiábamos con saña, interrogándonos que qué comerá, el Diablo no come, mijo, sólo quiere almas; que cómo dormirá, que lo hará entre un ataúd, y aunque nadie lo había visto entrar con un cofre fúnebre a la casa derruida de la viuda Eudosia, muchos creían que sí dormía en un féretro forrado de terciopelo rojo en su interior y con borlas negras. También, intrínsicamente, cada uno de nosotros esperábamos que él apareciera, nuevamente, en alguna actividad social, pero permanecía tan aislado de todo y de todos que a mí personalmente me daba hasta lástima que dijeran que era el demonio, porque un diablo no puede permanecer encerrado, salir solitariamente sin conversar con nadie, en cambo de estar al cruel acecho de las almas buenas para llevarlas al suplicio del averno.

Fue en el cumpleaños de Paulina Rosero petrificó con su repentina presencia en la fiesta, al presentarse elegantemente vestido de negro, con un extraordinario estuche de joyas de diamantes que le obsequió a la agasajada. Y ante la mirada atónita de los presentes, Paulina Rosero, en el maravilloso esplendor de sus dieciocho años, lo recibió sonriente y le agradeció con un beso en la mejilla el sensacional regalo de cumpleaños. ¡No era posible, Santo Dios! Era inadmisible lo que nuestros desmesurados ojos estaban viendo, Paulina Rosero, siempre descomplicada y locata, de alaridos y risas estridentes, se alegraba ante el forastero con una familiaridad atávica, y ella misma corrió a servirle el pastel y brindó con él, tas-tas, la champaña de la celebración. No sabíamos que pensar, pero lo cierto fue que a partir de ese instante comenzó una nueva historia para la muchacha, que en medio de su libertad cotidiana, congració enormemente con el forastero, a pesar de los murmullos mezquinos y corrosivos de los asistentes y de los endebles reproches de sus padres. Ninguna otra mujer bailó, o fue capaz de hacerlo con él, como tampoco el foráneo sacó a bailar a otra dama, pues solamente tuvo ojos y actitud con la festejada. Así que Paulina Rosero no paró de bailar con el forastero, le habló como una cacatúa, se rió tan cerca de su propia cara y lo abrazó como si fuera el ser más natural y apuesto del mundo. Pero él permanecía como siempre fue, cabalístico, petrificado y silente. Muchos pensaron que el regalo del forastero había enturbiado irreparablemente los sentidos de Paulina Rosero. Tal vez era una manera de comprar el alma de la muchacha, y nadie podía oponerse, ni siquiera los más tenaces, a aquel inconcebible designio. Y consternados, observábamos hábiles que el forastero lograba su objetivo, porque Paulina Rosero no se apartaba de él un solo instante. Cuando le llevaron la comida, ante el anonadamiento de todos, él se negó contundentemente a comer sin presentar disculpa alguna. Todos bailaron con discreción, con temor por su presencia, aprovechando cualquier insignificante circunstancia para apartarse de su lado. Sin embargo, bebió algunos tragos más, y al filo de la media noche se despidió. Todos nos alegramos por su partida de media noche, excepto Paulina Rosero, quien se arrinconó en un diván, tomó entre sus manos de princesa desacatada el estuche de joyas de diamantes, y permaneció triste el resto de la noche. Pero hubo sorpresa general cuando algunas recatadas señoras, de esas que siempre son santas por fuera y malas por dentro, cuando hasta se desmayaron en medio de baladros de terror, y varios hombres, también recatados, de esos que son más malos por dentro que por fuera, salieron corriendo como perseguidos por un animal salvaje por toda la sala en donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Paulina Rosero. El vestido de la muchacha estaba quemado a la altura de la espalda, en el mismo lugar en donde el forastero había puesto una de sus manos para bailar con la cumpleañera.

El rumor corrió por el pueblo como un torrente. El Diablo estuvo anoche en la fiesta y compró con joyas de diamantes el alma de Paulina Rosero, que aunque alocadita es una buena muchacha. Lo vimos bailar con ella, y luego vimos el vestido de Paulina Rosero quemado en donde él puso la mano para bailar. El Diablo es el forastero, no les quepa la menor duda. Debemos ir a donde el padre Roque del Sacramento y pedirle que haga un exorcismo para que él desaparezca de Calandí. No nos cabe la menor duda, él es el Demonio y está entre nosotros que somos pecadores pero no sacrílegos. ¡Sálvanos, Santo Señor! ¡Líbranos del mal! Pero realmente hay una pieza suelta que no encajaba en el inverosímil rompecabezas que todos armábamos con desdeño: Paulina Rosero se negó a creer que el forastero le había quemado el vestido de cumpleaños con la simple mano, y adujo que en un descuido, ante la excitación del festejo, esa tarde había dorado levemente el vestido con la plancha, y que como era tan delicado, por el calor natural del cuerpo y el bochorno de la reunión, la quemadura se había hecho más visible. Hasta mostró el vestido en donde nadie vio la marca de una mano, sino una tenue marca ovalada que, vista bien, sí parecía a la marca de una plancha. Pero de nada le valió a la muchacha el sacar a relucir semejante argumento que nadie quiso creer, y todos se limitaron a pensar que ella solamente defendía a forastero sin razón, porque ya él le había canjeado el alma en la noche del cumpleaños a cambio de las maravillosas joyas que le había llevado, y que ni siquiera doña Clarisita de Reyes, la esposa del señor todopoderoso de Calandí, se había podido dado el lujo de exhibir, a pesar de sus fabulosas riquezas. Desde entonces, Paulina Rosero fue mirada casi con la misma mirada que al forastero, inquisidora y temerosa, hasta que una noche, después de una discusión fortísima con sus padres, fue expulsada de la casa por defender denodadamente al forastero. Y nuevamente la sorpresa se apoderó de Calandí, porque aquella noche vimos descender a la muchacha por la Avenida Santander hasta el Parque Central, torcer hacia el norte, rumbo a la casa de la viuda Eudosia.

El pueblo no soportó que aparte de que Paulina Rosero hubiera vendido su alma a Lucifer, pretendiera, como si fuera poco, a vivir en concubinato con él mismo. Y desde entonces Paulina Rosero perdió la jovialidad y dicharachería de sus mejores tiempos, para ocultarse en la casa de la viuda Eudosia, aquella misma poblada de fantasmas en donde ahora habitaba personalmente Satanás. Nuestras calenturientas mentes imaginaban orgías interminables y diabólicas, que a la postre no podíamos definir claramente. Pero a nadie le cabía la menor duda que el Demonio había contagiado a Paulina Rosero con todo su poder satánico.

Todos vivíamos asolados por la maldición del espanto, pues era difícilmente vivir en Calandí cuando se sabía que en una de sus casas habitaba el cruel Lucel, ángel caído, que había desafiado al Señor con su vanidad y maldad, y que por tal motivo, fue condenado al fuego eterno de los infiernos en donde se había convertido, desde siempre y para siempre, en el escabroso rey de las tinieblas, y que era el ser que más apelativos podía tener, ya que en cada región se le identificaba de manera distinta: Diablo. Demonio. Diantre. Lucel. Lucifer. El Mal. El Maligno. El Perro. El Can. Satán. Satanás. Carnudo. Belcebú. Luzbel. Señor de las Tinieblas. Rey del Mal. El Putas. El Patas. Ángel Maligno. Ángel Caído. Ángel Expulsado. Espíritu Maligno. Cada combinación nos da un nuevo nombre, y así infinitamente. Y fueron muchos, especialmente muchas, los que trataron de espantar aquella pesadilla que nos invadía. Se hicieron rogativas en las casas, y las damas de la Legión de María le expusieron claramente el problema al Padre Roque del Sacramento, quien convencido ante los argumentos de que el forastero era el mismo Luzbel, prometió recordar sus conocimientos de exorcismo, una cátedra obligada en teología, y solicitó, además, un tiempo prudencial de espera para diseñar un efectivo plan de batalla para derrotar al Maligno. Así que el sacerdote recomendó que continuaran con las rogativas en todas las casas del pueblo, y por las noches se vio a las damas de la Legión de María paseando a la Inmaculada Concepción por todo el pueblo y hasta enfrente de la casa de la viuda Eudosia. ¡Tú que eres santa, tú que eres buena, sin pecado concebido, líbranos del mal! Y hasta los niños traviesos fueron contratados para que lanzaran, desprevenida y furtivamente, bombas de colorines con agua bendita sobre el tejado de la casa del infortunio. Pero nada, absolutamente nada de esto parecía alterar la vida de los cabalistas habitantes de la casa de la viuda Eudosia. Alguna vez Paulina Rosero se atrevió a salir a la calle, y las señoras sin temor alguno la espantaron a escobazos, mientras le esgrimían escapularios, crucifijos y escapularios de la Virgen del Carmen. La muchacha retrocedió, asustada, hasta la casa de la Viuda Eudosia, y algo debió comentarle al forastero, porque por primera vez lo vimos salir amenazante a la calle, y en medio del temor, no tuvimos más remedio que escondernos, sin que las estampas sagradas pudieran librarnos de su venganza por haber ofendido a Paulina Rosero, eso creímos, pues. Pensamos que él debía amarla mucho, eso lo advertimos en su mirada cargada de rencor, en la que por prístina vez advertimos algún sentimiento, algún fulgor que nos permitiera, aunque fuera vagamente, escudriñar en su interior.

Ayer por la mañana todo pareció concluir o, al menos, fue el inicio del fin, porque al amanecer escuchamos algunos gritos provenientes de la casa de la viuda Eudosia, y nuestra sangre se heló de terror. Sin embargo, en medio del miedo corrimos hasta las proximidades de la mansión del terror. Ya los gritos habían desaparecido, y estábamos convencidos de que eran de Paulina Rosero. Cuando nos acercamos a la casa, vimos a la mujer encuentra entre un ropaje negro y vaporoso que nos permitió confundirla con la misma viuda Eudosia, tal como si ella hubiese regresado del más allá para vengarse de nosotros. Paulina Rosero estaba sentada sobre el sardinel como una niña desamparada, al lado de la maleta gigantesca del forastero, gimiendo desconsolada. El miedo nos prohibía acercarnos, pero algo superior a nuestras voluntades nos hacía avanzar sin que a la hora de la verdad nos diéramos cuenta. El imán del infortunio nos atraía ineluctablemente. Paulina Rosero levantó el rostro y, entonces, pudimos ver su cara congestionada. Repentinamente se incorporó, levantó los brazos y comenzó a gritar: Sigan, entren, miserables, que en esta casa no hay espantos, sigan y verán lo que ha pasado por su culpa, porque los males de toda la humanidad son su creación y su propia culpa, sigan y vean lo que han hecho. Muchos titubeamos, pero al final la curiosidad pudo más que el terror, y vacilantes, automatizados, nos desplazamos por el interior, descubriendo la enorme sorpresa: La casa estaba restaurada, amoblada con elegantes sillas de mimbre, con cuadros alegres y no con telarañas, féretros y hedor. Traspusimos las habitaciones, escudriñándolo todo con afán devorador, encontrando solamente frescura y limpieza absoluta, hasta llegar al patio perfumado de vegetación en donde nos topamos con la única escena dantesca que nos pudo asustar, que convirtió nuestros corazones en ranitas saltarinas, y nuestras venas, en ríos glaciares. Del naranjo del centro del patio pendía él colgado del cuello con una cuerda. Se había suicidado de la misma forma que don Arturo Negrero, en el mismo sitio y en el mismo árbol, como si el tiempo hubiera retrocedido inexorablemente a aquella remota mañana en que el buen hombre apareció ahorcado por su propia voluntad, causando la súbita locura de la viuda Eudosia. Volvimos a cruzar por las habitaciones y llegamos apurados a la calle sin comprender absolutamente nada de nada, asustados más por nuestro desconcierto que realmente por lo que habíamos visto. Paulina Rosero aún continuaba sentada en el andén al lado de la maleta gigantesca del forastero. Cuando ella sintió nuestro desaforado tropel, se incorporó de nuevo. ¿Ven lo que han hecho con él?, nos gritó iracunda. ¿Sí lo ven, parranda de cafres, chusma malévola, mezquina y pecaminosa? Ahora y me voy, me largo para lejos, y los dejo con su propio infierno en donde ustedes son los verdaderos demonios; me largo lejos, a donde nadie me conozca, a donde nadie me juzgue, pero, ante todo, a donde nadie me vaya a matar, partida de belitre; porque la lengua viperina, verdadera serpiente del infierno, mata más que el puñal y que la escopeta, me voy para donde nadie haga de mi lo que quieren que yo sea, es decir, para la misma tumba, porque allí todos ya no son y aunque se revuelquen, no podrán ser malos, raza putrefacta y contaminante que insolente puebla la tierra. En las frases de Paulina Rosero había un odio infinito contra todos nosotros. ¿Cuántas veces él les hizo daño, ah? Perdió la pelea de su gallo, que jamás había perdido y ¿a cuántos mató? No era malo, fue el ser más bondadoso que he conocido, por encima de mis padres, sólo que no quiso contaminarse de su pravedad, malditos, y ustedes han hecho esto, ustedes, hijos de la más grande puta que el mundo haya tenido, y lo condenaron a la muerte, tal como lo hicieron antaño con don Arturo Negrero, con la maldad de sus lenguas viperinas, de sus actos malsanos e insidiosos, y ahora, como si no les bastara todo lo que han hecho, me condenan a vivir hasta el fin sin él. Permanecíamos silenciosos, aterrorizados, como si ahora nos tocara el turno de expurgar nuestras culpas. Estábamos con el corazón a punto de estallar, con la agonía desafiante, confundiendo en nuestro interior el sentimiento del remordimiento y del misterio, porque aunque las palabras de la mujer parecían sinceras, nos resistíamos a creer en ellas. No podíamos desprendernos de esa maldita telaraña pegajosa del más allá, sembrada en nuestra almas desde el mismo momento cuando en un acto de perversidad nacimos en este mundo infernal. La historia había sido fuerte desde el mismo momento en que Isadora Reyes, la candorosa jovencita que después desapareció como succionada a los cielos por un remolino del firmamento, llegó a trabajar a la casa de la familia Negrero y, supuestamente, hizo caer en tentación a don Arturo Negrero con sus bellos atributos demoníacos, permitiéndole el contacto sublime, el gozo instantáneo de un maravilloso cuerpo que lo condenó a la infinidad sin retorno de la muerte. ¡Oh! Muertes similares, naranjo, locura, el forastero que llega aquel martes caluroso de agosto envuelto entre sus traje negro, la extraña actitud de Paulina Rosero, quien ahora parecía la misma viuda Eudosia, las riquezas sin ostentación, las joyas que debían costar una verdadera fortuna, el dinero de la noche de la pelea de Arcángel con el gallo del forastero. Estábamos tan confundidos, y creo que cada uno de nosotros vivirá confundido por siempre con esta historia indeleble que soportamos como un presagio de agonía, y cada uno de nosotros podrá creer lo que desee, y cada hecho nos dará pie para una conjetura diferente. La realidad verdaderamente es una sucinta distorsión.

La voz poderosa de Paulina Rosero nos extrajo del aletargamiento. Ahora me voy para donde no haya la maldita raza humana, a vivir tranquila y confortablemente en medio de la jauría de los lobos más salvajes, y eso es lo que ustedes quisieron, y como a la maldad hay que complacerla siempre para bien nuestro, me voy. Ustedes nos condenaron, me condenaron simplemente porque hablé con él y, lo que jamás supieron perdonar ni comprender, me enamoré de él; ¿acaso ninguno de ustedes se ha enamorado? Que va, solamente saben odiar y matar con la lengua y con el puñal. Ella lo defendía con violencia y descargaba a borbollones de indignación, a baldados de mierda contra la pared, la furia de su alma atribulada y resentida. Pero, ¿quién era él en verdad? En una dantesca premonición que casi nos hace desmayar por el susto tan terrible, Paulina Rosero adivinó nuestro pensamiento. ¿Que quién es él? Pues se los voy a decir. Entonces al escuchar el nombre del forastero, fueron muchos los que cayeron de espaldas, otros los que se desmayaron, y algunos los que salieron corriendo, porque entonces sentimos la maldición de aquella pesadilla más real que nunca, y las palabras de la mujer nacidas desde el venero de lo apócrifo. Los pocos que quedamos conscientes, pero petrificados, la vimos voltearse, alzando la gigantesca maleta del forastero, para desaparecer por siempre de Calandí, sin llevarse su maldición.

Paulina Rosero nos había dicho que el forastero era nadie más y nadie menos que el hijo mayor de don Arturo Negrero: Lucenio Negrero.

Bogotá, 14 de septiembre de 1984