NÚMERO 8 - MAYO DE 2016 - DIRECTOR: MARIO BERMÚDEZ - EDITORA COLOMBIA: PATRICIA LARA - EDITOR MÉXICO: ABRAHAM MÉNDEZ

PUBLICACIONES DE

ESTE NÚMERO:

VISÍTENO EN NUESTRO

REVISTA ELECTRÓNICA BIMESTRAL

DISEÑO, HOSTING, DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN OFIMATICA PC-BERMAR CELULAR 312 580 9363

SOMBRILLAS AL VUELO

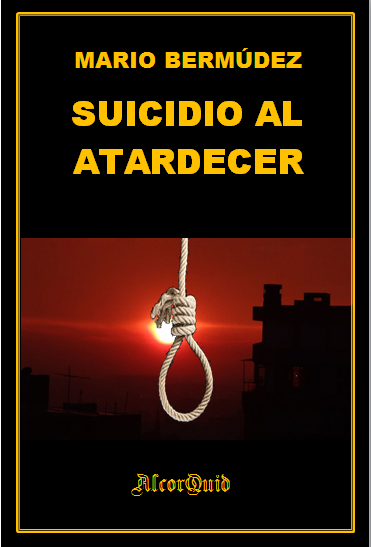

Portada de Sebastián Romero Cuevas

¿El susto le gana a la ilusión?

Leyendas de mi tierra

Por aquellos mediados de los años setenta, cuando llegamos a Valparaiso no solo cargando un montón de ilusiones, sino ávidos de poner a producir una hacienda hermosa, empezamos a indagar sobre muchas cosas. Es algo que instintivamente se hace cuando hay un nuevo territorio por escudriñar, conquistar y disfrutar. A pesar de no haber aún la carretera y de llegar el camino real solo a la casa grande y a un par de viviendas, las personas que iban por allí nos contaban de las características, costumbres, historias y vaivenes de la que era una hacienda, desde casi principios de siglo. La curiosidad de conocer al nuevo propietario y a su familia los llevaba por la casa grande, conversaban y ponían su condición de vecinos a disposición de los dueños, mientras disfrutaban un café o un guarapo y de la conversación amena y grata de mi padre. Los obreros contratados para la limpieza de un gran corte de café arábigo que estaba de CaseTeja para arriba y que prometía una buena cosecha, conocían esas tierras desde siempre, y también ayudaban a tejer la historia. Entre otras de tantas conversaciones, se cruzaron las de las leyendas que cada región tiene. Alguien nos previno de la posibilidad de un entierro, guaca o tesoro en el camino que llevaba a CaseTeja, La Cesión y a Providencia y que había sido para muchos anales, el camino real de El Pajuíl, un corregimiento de Matanza y que habían abandonado por la presencia de la carretera que los hace pasar por Sardinas, como antes, pero en carro. Con palabras, señas y otros efectos, nos daban la ubicación. Una noche de luna llena uno de los abuelos que todavía se le colgaban a un azadón, nos hizo ver una lucesita que débil y saltarina brillaba muy cerca, a la derecha del tanque de recibimiento de agua, en el establo. Era una luz mortecina, azulosa y parecía dar bandadas hacia los lados. Mi papá con su ojo de águila grabó la imagen que se veía desde el corredor de la casa. Don Aquilino - que además era vecino- aseguraba que esa era la muestra de un entierro o tesoro. Ya en años pasados en la década del cincuenta, don José González Rangel, hermano de gobernador y comerciante de café en Rionegro, dueño que era de la hacienda, había tenido la suerte de encontrar una guaca. Estando en vigilia del rendimiento de los obreros que deshierbaban caña del camino real hacia abajo, frente a la pesebrera, alcanzó a notar que el azadón de uno de los trabajadores hizo brillar ante el sol lo que parecía ser una olla o vasija de barro. Entretuvo al jornalero enviándolo a la casa por una ración de bebida para los trabajadores y aprovechó para ir a recoger las monedas de oro que estaban dentro de la “moya”. Ahí se pierde un poco la historia, pero lo cierto es que al año siguiente sus tres hijas se fueron a estudiar a Estados Unidos y la casa de Villa Marta, muy cerca de Sardinas, fue arreglada para que sirviera como veraneadero de la familia, que parecía haber multiplicado sus haberes. Esa experiencia que era “vox populi” en la región por aquellas calendas y lo añejo de la hacienda, hacían (¿hacen?) pensar en que si es posible que haya en sus tierras otras guacas o entierros. La expectativa se creó, pero se dejó de pensar en ello por un par de años. Algún día de vacaciones de medio año en nuestras labores de magisterio en el barrio Kennedy de Bucaramanga -mi madre- y yo como estudiante del Dámaso Zapata, recordamos la leyenda. Planeamos entre los dos ir a sacarlo y aprovechamos que el lunes mi papá iría a Rionegro, para no contar con él, dado que siempre lo volvía charla y no se llegaba a nada concreto.

Armados de una barra, de una zapapico que había encabado el domingo en la mañana, con madera nueva y fuerte, una camándula que no podía faltar en estos casos en las manos de mi madre y de una ansiedad inmensa, emprendimos las dos cuadras de camino que nos separaban del sitio. El trajinar continuo de las mulas con sus herraduras, mientras cargaban caña de azúcar para el trapiche, cosechas de maíz desde Providencia -la mejor de esas tierras para ese cultivo- o con el café en cereza, recién cogido, había causado que se destapara en una parte del camino, un grupo de ladrillos cuadrados, a manera de tabletas, muy usados entonces para los pisos de las casas. Se había averiguado con mi abuelo -que fue mayordomo allí en los años treinta- si por ahí había pasado alguna toma o canal de aguas, o si alguna construcción hubiera dejado esos rastros. Según el, ahí no hubo nunca nada parecido y esos ladrillos, apenas destapados, agrandaban la ilusión juvenil de estar ante un gran entierro o guaca. Era casi el remate de una pequeña cuesta en el camino que dejaba de ser plano después de pasar el trapiche, yendo hacia el oriente. Todo estaba cubierto con grandes gajos de matarratón que entrecruzados y llenos de la parásita llamada “pajarito” le daban el aspecto de un túnel, sombrío y oscuro. Además era como el conducto siempre, de una ventisca fría que venía desde arriba.

Entreteniendo en mi vejiga un volumen suficiente de líquido para salpicar el tesoro cuando apareciera -eso decían que se debía hacer- y después de santiguarnos varias veces, comencé la tarea de levantar la primera hilada de ladrillos. Primero con la barra y después con la punta de la pica, logré ir haciéndole cama para proceder a “palanquiarlo”. Un aroma -en comienzo leve y luego más fuerte- a ese revuelto de azufre, chivo y rumores de diablo fue invadiendo la brisa. Y esta ya no era brisa sino un viento fuerte y asustador. Hice el tercer o cuarto intento de “palanquiar” el ladrillo y en ese momento el cabo de la herramienta se partió como si fuera de yuca cocida. No había razón para ello. Era un cabo nuevo, fuerte y la fuerza que se le hizo no era mucha. Tantas “coincidencias” juntas hicieron que nuestra poquita valentía de ese momento, desapareciera. Recogimos el par de herramientas, mi mamá se aferró más a su camándula y los restos de la ilusión fueron lo último recogido. Algo así como una carrera salpicada de nerviosismo nos hizo llegar a la casa muy rápido. Era algo que llaman físico susto, ese que fácilmente se convierte en lo que en Antioquia llaman “daño de estómago” pero que los santandereanos, con más sinceridad le decimos “cursera”. Cuando llegó mi papá, supo sin que nadie le dijera, que algo raro había para contarle. Después de su café de llegada le contamos las andanzas. Con esa mirada que se asomaba cuando se quería burlar de algo, nos dijo: “Me hubieran esperado, yo no le corro a nada”. Y soltó una carcajada. Y así era. Pero hoy me pregunto si el aroma de la brisa, su transición casi a ventarrón y la fractura del palo de la pica, no le hubieran hecho pensar lo mismo que a nosotros. Esa vez no se pudo, ni en la segunda que contaré luego. Es más, todavía debe estar allí el tesoro, guaca, entierro o como se llame, esperando que alguien vaya por él. Aunque la carretera ya desbarató el camino.

JUSÚS ANTONIO BÁEZ ANAYA -Colombia-

Nacido en Rionegro, Santander el 12 de mayo de 1956.

Hijo de padre rionegrano y campesino, de madre maestra de primaria, estudié esa parte en el corregimiento de Misiguay, del mismo territorio municipal.

Bachiller Mecánico Industrial del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, regido por los Hermanos Cristianos en Bucaramanga.

Tres hijos de un primer matrimonio siguen mis pasos.

Por más de treinta años trabajé en publicidad exterior, teniendo mi propio taller de fabricación de vallas y señalización industrial. Ahora me dedico a la fabricación de réplicas a escala de vehículos, trabajadas en madera y a partir de imágenes fotográficas.

Escribo algunas vivencias desde mi juventud, a veces en prosa y también en rima.

Residente hace diez años en Medellín.

PÁGINA 5