AÑO III - NÚMERO 11 - ENERO DE 2017 - DIRECTOR: MARIO BERMÚDEZ - EDITORA COLOMBIA: PATRICIA LARA - EDITOR MÉXICO: ABRAHAM MÉNDEZ

EN ESTE NÚMERO:

REVISTA ELECTRÓNICA BIMESTRAL

DISEÑO, HOSTING, DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN OFIMATICA PC-BERMAR CELULAR 312 580 9363

SOMBRILLAS AL VUELO

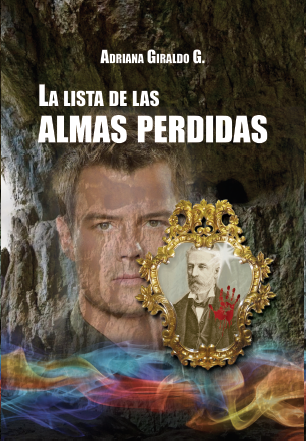

Portada de Sebastián Romero Cuevas

ANTONIO CARLIN LYNCH -México-

PÁGINA 9

Antonio Carlin Lynch (Monterrey, Nuevo León, México): Autodidacta, con estudios de psicología, tiene 8 años escribiendo, pero desde octubre del 2014 decidió salir a la luz (tuvo una participación en la clausura de la FIL, leyendo un relato corto de su autoría hasta ahora no publicado). Ha publicado en OFICIO, Poetazos, Revista Hiperespacio, Los Papeles de la Mancuspia, Revista Literaria Trinando, Revista Extrañas Noches -Literatura Visceral- y ganó un certamen de relatos de horror y terror en España con Ediciones Rubeo, antologado en Letras de México. Actualmente es el Cinema and Music Manager en Artis Nucleus, además de ser el CEO de la Revista Literaria de Horror y Terror Giallo. Tiene una novela corta en proceso, muchas noches de insomnio, café, tabaco, Tom Waits y Leonard Cohen. Idolatra a Paul Auster y detesta con todo su ser a Paulo Coelho.

Se le puede contactar en Facebook

https://www.facebook.com/antonio.c.lynch

O en sus correos electrónicos

acarlin0228@gmail.com

AQUEL QUE VIENE A JUGAR

La oscuridad era abrumadora…

Su cuerpo aún estaba rígido, y aunque su corazón se mantenía en funcionamiento, era claro que ya no era la misma maquinaria de antes, de ayer, por ejemplo.

Compararlo con un reloj hecho en Suiza, sería más que grosero. El punto más cercano de comparación sería tal vez un espárrago.

Pero al menos estaba vivo.

Jerry se encuentra postrado en una cama donde su cuerpo encaja perfectamente. Mide un metro noventa y dos; así que encontrar una cama donde él se sienta cómodo no fue nada fácil. Pero a Jerry no le han preguntado si se siente cómodo o no. Al menos que ese que pregunte quiera un silencio por respuesta.

Jerry se encuentra en coma, hace apenas dos horas sufrió una hemorragia cerebral, tiene una hora y quince como nuevo inquilino de este hospital. Pero hace sólo veinte segundos se dio cuenta que no estaba muerto; quiso abrir los ojos y sus párpados no le respondieron.

Lo que vio fue la oscuridad, y esta era abrumadora.

Jerry comenzaba a tener recuerdos: regresaba a su remolque después de una prolongada tarde de tragos. Faltaban veinte minutos para la medianoche, trastabillaba por el camino apestando a ron y tabaco barato. Siempre que sentía la necesidad de alcoholizarse sabía que tenía que aventurarse a pie de regreso hasta su lugar de residencia; es casi un kilómetro completo a lo que tiempo atrás solía llamar “hogar”, a poco menos de trescientos metros de la carretera estatal 495, en la tranquila y aburrida localidad de Lowell, a 37 kilómetros de la ajetreada y ruidosa ciudad de Boston.

Llamaba ahora “morada” a lo que antes era “hogar”, pero bien podría llamarse “Reikiavik” o “la casa que no rueda” … nadie notaría la diferencia. Ni a nadie tampoco le importaría. En la taberna de Zigfried se la estaba pasando en grande. Cantando a pleno pulmón clásicos de Billy Joel, Cat Stevens y hasta de Van Morrison. Pero los billetes se terminaron. Después de más de seis horas allí sabía que tarde o temprano eso iba a suceder, era algo en lo que estaba plenamente consciente, además, de emprender el regreso a pie

Carl ya no quiso invitarle más tragos gratis, se conocían desde los nueve años.Habían jugado béisbol juntos desde niños infinidad de veces; no significa que siempre tuviera que invitarle las rondas. Zigfried ya lo había comprendido tiempo atrás, y eso que él y Jerry nunca jugaron juntos. Es más, Zigfried nunca ha jugado béisbol en su vida. ¿Alguna vez han visto a un austriaco jugarlo antes?

— Creo que es mejor terminar la juerga aquí Jerry — le decía un Carl tambaleante y doble (o al menos Jerry así lo veía) mientras regresaba del mingitorio, peleándose con su bragueta — el dinero nos ha abandonado. — “Abandonado”, la palabra maldita que no se debía pronunciar frente a Jerry. Afortunadamente este no la había escuchado. Se divertía viendo a Carl y recordando una vieja portada de Alice Cooper donde se pescaba la verga con el zipper del pantalón.

— Carl tiene razón — intervino Zigfried, en el momento en que terminaba de limpiar los ceniceros. No quedaban más clientes, — anda chico, ha habido reportes de saqueos a remolques en la zona, hace unas noches entraron al de…— interrumpe Jerry — ¡M-m-mi remolque seguirá en su lugar!, ¡y a salvo! Al igual que lo poco que me queda dentro d-d-d…— Jerry arrastraba la “d” en el momento mismo que Alice Cooper comenzaba a cantar “I`m Eighteen” en la rockola…— ¡vaya, por fin Carl! ¿No pusiste esa canción hace más de dos horas? —

Jerry era capaz de arrastrar una letra estando ebrio, pero jamás desentonaría si se trataba de cantar un himno como “Tengo dieciocho años”. Aunque se halle a veinte años de eso. Zifgried salió de la barra, y de un tirón desconectó la rockola.

— La fiesta terminó —

— Zigfried tiene razón, no es buena idea que dejes la casa tanto tiempo sola. —

— Para su información, señoresss (ahora arrastraba la “s”), La Pequeña Cosa Salvaje está resguardando, celosamente, nuestra sagrada residencia; si alguien se atreviera a entrar… podría salir con los huevos arrancados. —

— ¡Desdichado de él! —

Un estruendoso “Jajajaja” se escuchó hasta el Fenway Park de Boston. Zigfried dejó escapar el vaso que limpiaba, que irremediablemente se hizo añicos en el piso. Y de puro gusto, encendió la rockola de nuevo, puso tres créditos más e invitó rones para todos. Cortesía de la casa.

Bárbara no dejó una nota para decirle a Jerry que lo abandonaba. No, Bárbara se lo gritó de frente; se lo gritó hacia arriba, parándose levemente sobre las puntas de sus pies y apuntándole con su dedo índice, como si deseara metérselo por la nariz, y rasgarle el cerebro por dentro.

Jerry sentía cosquilleos en la nariz.

Como si alguien se la estuviera rascando.

Una rasposa y fría manita.

“Rasgarle el cerebro por dentro”; vaya que algo así provoca miedo.

Ese era el motivo por el cual Jerry no quería regresar a su casa. Tres rondas con Zigfried se convirtieron en seis, luego en nueve y Engelbert Humperdinck en la rockola. A Zigfreid le encantaba Engelbert, además él ni siquiera estaba bebiendo y conocía bien la pena que pasaba el pobre Jerry. ¿Qué no están para eso los cantineros?

Suficiente: doce tragos eran demasiados. La casa pierde, a fin de cuentas. Jerry iba haciendo “zetas” por el camino. Cigarro en mano, un Zebra. Cuando conoció a Bárbara ella fumaba Zebra. Ahora Bárbara no debe de estar fumando si quiera: espera un bebé, que obvio, no es de Jerry.

Si eso fuera estaría celebrando, y no, lo que quería es olvidar.

Su método es el alfabético. Sus prioridades son las dos primeras letras del abecedario: la “A” de aniversario y la “B” de Bárbara.

Cincuenta minutos de caminata después, Jerry ya no se siente tan ebrio. ¡Demonios!, eso encabrona como no tienen idea. Estar tantas horas bebiendo para luego sacar todo ese alcohol transformado en sudor, lo hacía sentir como la típica señora obesa que hace dos horas de bicicleta, para luego, al terminar, engullirse una hamburguesa con doble carne, pepinillos y papas a la francesa. Con su respectivo refresco de dieta, hasta las gordas saben que ante todo la figura.

Diez metros antes de llegar a su casa rodante, Jerry se detuvo; se inclinó un poco y tocó sus rodillas con ambas manos, jadeó, tomó aire, vomitó y se sintió mucho mejor.

A lo lejos: un ladrido ahogado, Jerry sonrió. Otro ladrido…las luces estaban encendidas.

— ¿Las habré dejado encendidas? — Un ladrido más, luego otro, otro… y otro; la Pequeña Cosa Salvaje, pensó Jerry, y avanzó a paso decidido.

Al abrir la puerta, La Pequeña Cosa Salvaje le saltó encima. Sí, era “ella”, era “pequeña” si quieren le pueden llamar “cosa”, pero de “salvaje” no tiene nada. Más bien era “salivable”; una schnauzer estándar de tamaño mediano, color gris con blanco hizo que Jerry perdiera el equilibrio, y cayera con todo su peso de espaldas.

Su cráneo chocó contra un pedazo de concreto al que siempre amenazaba: — “un día de estos, el que menos te esperes, te moveré a donde menos estorbes”. —

La Pequeña Cosa Salvaje (que no tiene nombre, herencia de Bárbara), lamiéndole el rostro. Su cabeza se convirtió en un cascarón de huevo.

¡CRANK!

Y se quiebra, partido a la mitad.

Un charco de sangre.

Ladrido, lengüetazo, ladrido, lengüetazo…los brazos se relajan.

La Pequeña Cosa Saltarina salta a su estómago.

Jerry Keller tiene otro flashazo. Más recuerdos llegan.

¿Fue hace dos días? o, ¿fue hace un momento?

La oscuridad sigue siendo abrumadora.

¿Por qué diablos no puedo abrir los ojos?

¿Qué me está brincando en el pecho?

Las palabras no salen, sus labios no se mueven. Allí hay alguien, para nada está solo. Es como estar muerto en vida…un vegetal tiene más vida.

Y además consciente.

Como esos soldados que sobreviven a Vietnam, Jerry miraba muchos programas de guerra después de que lo dejara Bárbara, se pasaba horas tumbado en la cama; La Pequeña Cosa Salvaje de un brinco le saltaba a la barriga. Como ahora.

Algo le oprimía el estómago, exhalaba su aliento en el rostro, rancio, desagradable.

Y ahora le estaba tocando uno de sus ojos; deditos rasposos, callosos, le sujetaban uno de sus párpados.

Y lo abría: Jerry pudo ver la luz, y no le molestó, fue el horror lo que le hizo gritar… Sólo que el grito no salió… más bien se ahogó.

Era un pequeño ser de no más de medio metro, con la piel arrugada y color marrón; parecía un viejo, pero Jerry dudaba que fuera humano. Lo primero que cruzó por su mente, fue la leyenda de los leprechaun, y quiso esbozar una sonrisa para calmar su miedo. Pero no pudo mover ni un músculo de su rostro; y el no poder le hizo sentir más terror.

No usaba sombrero ni estaba vestido de verde, pero ¿era una regla?, sus dos orejas eran puntiagudas, tenía ojos vidriosos y celestes ¿eran de ese color? La criatura debió de adivinar la incertidumbre de Jerry porque se acercó tanto para que él pudiera verlos bien. Sí, eran celestes.

Traía puesta una chaqueta roja con botones brillantes y plateados, aunque no podía verle los zapatos, estaba seguro que eran de punta muy filosa. De metal. Ya que le clavaba uno de ellos en las costillas. Con un vertiginoso movimiento y precisión quirúrgica, el diminuto ser hizo uso de una de sus filosas uñas (que sólo tenía en los dedos índices, similares a las de los halcones), de un tajo le arrancó el ojo derecho a Jerry, fue todo tan rápido que ni una sola gota de sangre brotó. De su bolsillo izquierdo, el espectro o duende si así gustan llamarlo, sacó un pequeño ojo de cristal y lo insertó en el negro orificio donde antes Jerry tenía el suyo.

Muy apenas se enteró de lo sucedido.

Seguía consciente y presa del pánico. La oscuridad ya no era tan abrumadora. Ahora lo que lo molestaba era la asfixia que sentía.

La Pequeña Cosa Salvaje siguió ladrando, como si en eso se le fuera la vida o la de su amo. En tan sólo quince minutos logró la atención de la señora Roberts, una bebedora compulsiva de té, y jugadora de bingo, viuda, de sesenta y seis años que vivía desde hace tiempo con su nieto Hunter; fumador y vendedor de hierba; se la pasaba entrando y saliendo de la correccional. Fue él quien hizo la llamada a emergencias médicas. Por suerte no andaba en uno de sus viajes.

Inmovilizaron a Jerry, y luego lo subieron; Verónica, una nerviosa y linda latina de ojos grandes color miel no dejaba de mirarle. Mezcla de lástima, tristeza y compasión. Era su primera noche como paramédico, lo único que pasó por su mente durante el trayecto fue tomarle de la mano, todo el camino, sin soltarlo. Jerry en un impulso apretó fuertemente la suya.

O al menos así fue, durante tres segundos. Luego Verónica le acarició la mejilla.

— “…está bien, todo estará bien”. — Jerry sintió la fresca brisa que exhalaba su boca. No sabía si estaba muerto o vivo, sólo sabía que iba a estar bien. Y fue cuando las imágenes comenzaron a rondar en su cabeza.

La explosión fue una acción muy dolorosa. Desgarró sus brazos, genitales y extremidades. Fue privado de todo: menos de seguir pensando perfectamente. El ejemplo más acertado de comparación sería: un torso sin rostro; no ojos, no oídos, no dientes y no lengua. Y eso es lo que es.

Cuando Jerry era un mocoso de tan sólo doce años, había leído la historia de Joe Bonham; escondido en el ático cuando debía de estar dormido por las noches en su natal Dakota. Subía a escondidas, linterna en mano y le dedicaba cuarenta minutos, mínimo, a la lectura. Luego regresaba a la cama. Su padre era un lector feroz, un devorador de libros; pero le había dicho que ése no era el tipo de lectura apropiado para un niño de su edad. Así que imaginó que por estar prohibido sería una lectura excitante y tenía que leerlo.

No se equivocó.

Desde entonces creció en él, un deleite por los temas bélicos, películas, libros sobre la Primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Después de conocer a Bárbara, Jerry la llevó a una función de medianoche; el Cinema Coliseum exhibía “Full Metal Jacket”. Bárbara salió hecha un manojo de nervios, con la mirada perdida, fumaba un Zebra tras otro, la mano izquierda le temblaba. No quiso tener sexo con Jerry esa noche, pidió que la dejara en su casa. Si hubieran visto “Love Story” la cosa hubiera sido distinta.

Cortando sus recuerdos y de regreso a la ambulancia, Jerry tuvo una serie de preocupaciones. Sabía que estaba vivo, más no completo.

Consciente de que podía sentir, aún tenía tacto, sentía la suave mano de Verónica acariciándole de ratos el pelo, apretando su mano, él le devolvía el apretón, según sus fuerzas le permitían. Pero cada vez estaba más débil. Los párpados no le respondieron, quiso abrir los ojos pero al menos se dio cuenta que estos no le faltaban. Sintió el roce de la palma de la mano por uno de sus oídos, bien, tengo un oído, pensó, no creo que se trate de un miembro fantasma, puedo oír el barullo que hacen por aquí. ¿Cuántos son?, creo que tres, una de ellos es una chica, sé que tengo mis brazos (al menos uno) ya que puedo sentir una mano entre la mía. Y ese aroma, es una combinación entre dulce, agrio y penetrante, perfume de mujer, colonia y sudor. Al menos mi nariz está bien… enseguida Jerry quiso cerciorarse de que tenía sus dientes completos y su lengua; así que trató de mordérsela y no pudo. No hallaba su lengua ¡No tenía lengua!

Estaba firmemente sujeto a la camilla, y comenzó a tener violentas convulsiones.

— ¡Carl! ¿viste eso?, ¡llama a la enfermera, Jerry tuvo una convulsión! Dios, fue tan horrible, me asustó; pobrecito ¿Por qué tuvo que pasarle esto a él? — era Sam, la esposa de Carl olvidándose por completo que estaba en un hospital gritaba como si se encontrara en un juego de los Red Sox; y el tercera base hubiera cometido una terrible pifia.

— Sssshhh… no levantes la voz — Carl volvía del sanitario, y con el dedo índice señalaba que debía bajar la voz a su esposa. Esta vez no sostenía ninguna pelea con su bragueta. — Iré a buscar una enfermera — le dijo en un susurro. Jerry podía oír claramente las tranquilas y murmurantes palabras de Carl. Sabía que había alguien más con él (Sam ¿Quién más si no ella?), pero no le escuchó hablar.

No escuchaba los gritos, solamente las voces que hablaban por lo bajo.

Y las risitas siniestras.

Cuando Carl fue en busca de la enfermera, Sam se quedó con él. Tenía esa expresión afligida, ese semblante que tienen las madres cuando ven a uno de sus hijos postrado en una cama de hospital. Ellos no tenían hijos, así que el instinto maternal de Sam brotó en ese instante.

Las lágrimas hicieron acto de presencia, resbalando por sus mejillas, y cuando se acercó a tomar un kleenex de la cajita que se encontraba junto a Jerry, notó algo que llamó su atención, Jerry también lloraba, pero solamente con un ojo. Del derecho no asomaba lágrima alguna.

Eran las dos y cinco de la tarde. Diez minutos antes de que Carl y su esposa llegaran. En el piso nueve todo era calma y quietud; aunque había momentos en que el sentido auditivo de Jerry se despertaba en alerta (igual que su pene; juraría que en estos momentos estaba firme, en una asombrosa erección, como diciendo “mira Jerry, ¡estoy vivo! ¡No eres un vegetal después de todo!). Unas pisaditas se escuchaban claramente en los alrededores de su gigantesca cama de metal reforzado. Luego risitas, cuchicheos…más risitas.

En la mente de Jerry se dibujaba una sonrisa que sus labios no podían mostrar (como ya se ha mencionado antes), si viviera en un circo de fenómenos, sería conocido como “El Hombre sin Expresión”. Pero eso no le quitaba importancia ya que en su mente se veía a él montando a una rubia de enormes pechos; haciéndola gemir, pidiéndole, suplicándole una ración extra de su miembro erecto. En una última embestida. Toda una proeza para un hombre que se encuentra en coma.

Jerry se preguntaba si aún sería posible eyacular en el estado en que se encontraba.

En ese momento ya había dejado de prestarle atención a los ruiditos que se oían en la habitación. Cuando de improviso, sintió de nuevo la rasposa manita por debajo de su bata. Apretando con fuerza su firme miembro. Duro como una piedra. Y de nuevo las risitas.

Y otra vez el grito ahogado; en ese instante, lo único que pasó por su cabeza fue el intento de tragarse su propia lengua. Intención fallida.

De una manera muy curiosa, la extraña criatura le salvó la vida al maltrecho Jerry. Si no fuera por su rapidez mental y quirúrgica, mezclada con una alta dosis de sadismo o — quizás en el lenguaje de los de su propia especie, ¿hay otros como él en el hospital? — sólo sea una manera de jugar. Un sano jugueteo infantil. Como los chicos que juegan en la mesa del comedor al “Operando”. La criatura notó algo fuera de lo normal en su entorno. Teniendo en cuenta si llamamos “entorno” al larguirucho y comatoso bulto al que había dejado ya sin un ojo. Lo más seguro es que lo haya percibido. El terror huele a sudor frío, mezclado con olor a heces fecales y adrenalina. Como la loción más barata que se puede encontrar en un Seven Eleven.

El caso es que eso mismo percibió el pequeño-doctor-quita-órganos-aquí-quita-órganos-allá. Y en ese momento dejo libre el pene (que se volvió tan flácido como los espaguetis que Bárbara cocinaba cuando era “la Bárbara, el amor de la vida de Jerry Keller”).

Si el miembro de Jerry pudiese hablar, hubiera dicho “¡Gracias!” Si Jerry hablase, de seguro diría “hey, hey ¡aléjate de mí!” El hombrecito color marrón de un brinco volvió al pecho de Keller. Una sensación que le era muy conocida. — “Oh Dios, Dios, si en verdad existes, y yo sé que existes; no dejes que me deje totalmente ciego”. —

Jerry Keller hubiera sacrificado con gusto su ojo bueno.

La fuerza de tan sólo tres deditos fue necesaria para abrir la boca de Jerry. Con la mano libre y de un solo tirón, la lengua fue arrancada y sustraída de la boca. Esta vez sintió un poco de dolor, y eso alegró a Jerry. Bien pudo agradecerle a Dios por que aún mantenía su ojo izquierdo y porque aún podía sentir un poquito de dolor.

Significaba que estaba vivo.

Pudo darle las gracias a Dios, pero sin lengua ¿Cómo se logra eso?

Del otro lado del país, casi hasta la frontera con el Canadá. En una Amsterdam muy distinta a la que todos conocemos; donde no cruza el río Amstel, no existen los coffee shops, la marihuana legal, el sexo en los aparadores, el barrio rojo, Ana Frank no tuvo su casa y no se produce la cerveza Heineken…

En un pueblito hundido en las profundidades de Montana, de nombre Amsterdam pero con apenas 200 habitantes, una mujer que ha perdido su bebé, mira con tristeza una cuna vacía… sujeta con resentimiento un muñequito alargado hecho de trapo. Como si él fuera el causante de toda su desgracia, le ha clavado alfileres en su ojo derecho, en medio de la boca, le ha picado una y otra vez entre las piernas…ahora decide si dejar el alfiler de una buena vez ahí, o jugar con las uñas de sus pies.

Ya le había dicho su abuela en más de una ocasión: “Si te vas con ese hombre que no es de nuestra estirpe, caerás en desgracia”. Bárbara lo pasó por alto. Y nunca se debe pasar por alto la advertencia de una respetada gitana irlandesa. Nunca.

Postrado en la cama continuaba Jerry. No era una especie de “Bello Durmiente” más bien algo como un “Gigante Dormido”.

Pero, ¿en qué momento se despierta el gigante? Lo mismo quisiera saberlo él. En su memoria se encuentra la proyección de esa película que filmaron sobre Joe Bonham. “Johnny toma tu fusil”. ¿Pero por qué Johnny y no Joe? “Johnny, Joe, Jerry; ¿es que todo lo que comience con la letra J se tiene que joder? —¡Joder! “Señorita ¿Cómo se encuentra mi hermano? —

— “Le hemos administrado tranquilizantes”. —

— “Pero, ¿mejorará?” —

— “Hacemos todo lo que podemos”. —

Jerry seguía escuchando claramente los murmullos, las conversaciones por lo bajo; como los diálogos entre la enfermera y una angustiada mujer que preguntaba por su hermano.

Lo que Jerry ignoraba era que ellas dos se encontraban cuatro pisos debajo de él. Eran las 4:45 de la mañana, los únicos murmullos en todo el hospital. “¡YO NO QUIERO QUE HAGAN TODO LO QUE PUEDAN, YO QUIERO QUE LO SALVEN!” La mujer gritó desesperante.

Jerry no pudo escucharlo.

Al principio sintió un cosquilleo en los dedos del pie izquierdo, un alivio al pensar que había recuperado el movimiento. Aunque sea el mínimo. Luego el horror lo volvió a inundar, al darse cuenta que era la misma manita rasposa de siempre. La Pequeña Cosa horrorosa había regresado a jugar.

Primero fue la uña del dedo pequeño, esa no dolió.

Bárbara jadeaba, echaba la cabeza hacía atrás y cerraba los ojos. Tenía las piernas abiertas y el clítoris lubricado. Donald, su amante, todo un experto en cuanto al sexo oral desde hace cinco años. Ella se encuentra delirando. Mete la mano debajo de uno de los almohadones y de él saca la figurita hecha de trapo. Jerry convertido en uno de esos cactus para poner alfileres, tirado en una cama de hospital cuando en toda su vida jamás se había enfermado.

Aparte él ni siquiera es irlandés ¿Por qué está en un Hospital exclusivo de la Comunidad Irlandesa de Massachusetts?

Bárbara y un pequeño alfiler en la mano izquierda, con la derecha sujeta al Pequeño Jerry Hecho de Trapo; el alfiler es filoso y brilla a la luz de las lámparas de techo en la habitación. Tiene uno más diminuto encajado en la orilla del pie izquierdo. Es el espacio suficiente para que entren cuatro más. Cinco en el otro piecito de tela.

Pero una embestida imprevista y violenta de la lengua de Donald hace que Bárbara se flexione y pierda la concentración en un largo y climático alarido. Un alfiler de no más de 7 cms. va directamente a clavarse en medio de las piernas de la figura “voodoo” … Jerry que en ese instante seguía divagando, ahora trataba de recordar y revivir las cuarenta y seis victorias de su equipo favorito de béisbol “las Rayas de Tampa Bay” (que en esta temporada pelean el primer lugar de división). Habiendo nacido en Dakota, ¿por qué no hacerse fan del equipo que le dé la gana?

En ese momento volvió a sentir la mano y un apretón. Ahora en uno de sus testículos.

“Por favor, por favor, no me hagas daño”.

Literalmente, ¿han roto un blanquillo tan sólo apretándolo con el puño cerrado? Puede llegar a ser hasta asqueroso. Literalmente.

Afortunadamente, Bárbara tuvo un poco de compasión hacia su indefenso y ya bastante atrofiado ex pareja; así que quitó el alfiler (no, sin antes removerlo con violentos movimientos un par de veces). Y lo encajó en el centro de una uña, dedo gordo del pie derecho.

Vaya puntería. No debe de ser tan sencillo cuando estás recibiendo el mejor sexo oral de tu vida. Se necesita bastante concentración. U odiar mucho a tu ex.

El dolor que sintió en ese momento se compara con la marca de un hierro caliente. Al rojo vivo. El ardor viajó por todo su sistema nervioso hasta su cerebro. Su espalda no hizo arco, los brazos no se expandieron hacia los lados. Simplemente porque no podía hacerlo.

Después sintió la uña de su torturador. Rasgar, rasgar, en el lugar donde antes estaba la suya.

Y la risita:

“Ji ji ji “.

Y ningún susurro alrededor, ni en el piso de arriba, ni en el de abajo.

“¿Qué nunca hay nadie en este jodido hospital?”

“¿Soy el único aquí que sufre?”

“Ji ji ji”.

“¿¡Por qué me haces esto!?” “¿¡Por qué juegas conmigo!?”

Otra uña: ahora una antes del dedo gordo, mismo pie: el derecho. Y luego otra, y otra, y otra… el pie derecho quedaba libre de uñas. Por la frente de Jerry surcaban dos gotas de sudor frío. Pero él ni siquiera se daba cuenta de eso. Los oídos comenzaban a zumbar. ¡Su nariz se movió! Un micro-milímetro si gustan, algo nulo para la vista humana. Pero movimiento, al fin y al cabo.

Jerry había sido castrado. Resultaba hasta irónico; una acción completamente “fálica”; de toma y daca.

Un ojo por ojo. Miembro por miembro.

En un orgasmo final, Bárbara hizo un movimiento que quizá no fue voluntario. En el fondo no era de su intención. ¿Por qué tener que desgraciar a la persona con la que había pasado tantos momentos a tal extremo?

Se puede vivir muy bien con un solo ojo. Las uñas vuelven a crecer. Eso es seguro.

¿Vivir sin lengua? Jerry nunca fue hombre de palabras inteligentes. No lo sería ahora.

Pero quitarle el placer sexual, y mandarlo a orinar sentado. Si es que se le antojaba hacerlo de esa manera. Eso sí era cruel.

Un movimiento brusco de su muñeca con alfiler en mano, en el instante que Donald terminaba dentro de ella fue la orden final.

“Ve por eso que estoy pinchando”.

Y La Pequeña Cosa obediente y monstruosa arrancó de tajo. Como se sustrae una zanahoria de la tierra fértil.

Quitando esa palabra del diccionario de Jerry Keller.

Jerry sintió dolor, y agradeció una vez más por estar vivo. Y en ese momento deseó morir.

“Mátame” le dijo mentalmente a su verdugo.

“Ji ji ji” fue todo lo que hubo por respuesta.

Y ahí se quedó…

Las luces del hospital se apagaron.

Como las de él se habían apagado ya tiempo atrás.

12 horas después.

Aún continuaba allí, su soledad haciéndole compañía. Viendo esa antigua película en su memoria. “Jerry toma tu fusil”.

Si tuviera un fusil y el movimiento para poder usarlo, sin duda lo haría de una manera útil. Pobre iluso.

En el otro extremo del país, recostada en la cama, cigarro en mano, yace desnuda Bárbara, sólo trae puesta una gorra de los Red Sox echada hacia atrás. Fuma. Nerviosa.

Era el juego decisivo para lograr el pase final a la postemporada. Los Red Sox y las Rayas de Tampa Bay se miden, ambos equipos con 87 victorias. Sólo uno estará de pase. El otro a ver los play-offs por televisión.

Treceava entrada, el juego empatado a tres. Steve Winters de los Sox lanzando desde la entrada once; ya ha dado dos bases por bolas y se le nota cansado.

Pero su manager confía en él, Bárbara no.

— ¡Mierda! ¿Qué te faltan para sacarlo? ¿Cojones? — grita frente al televisor — haz un cambio de pitcher. ¡Ya!...Y tu Jerry, deja de poner esa sonrisa —.

Pero Jerry ya no estaba allí para disfrutar esas tardes de béisbol. Bárbara miró a su lado y en lugar de verlo a él, sólo estaba el cenicero y el muñequito de trapo lleno de alfileres, trece en total.

Una mueca se dibujó en su boca, y las ganas de llorar, de odiarse a sí misma por las atrocidades que había cometido.

Pero ya lo hecho, hecho está. Apagó su cigarro y encendió de inmediato otro, en el partido las cosas se veían muy tensionadas; el manager del Boston después de una plática con su lanzador había decidido dejarlo. Eso a Bárbara la tenía hecha una furia. Varias partes de las tribunas abucheaban también la decisión. Un corredor (Héctor González, latino que por su velocidad apodan “Speedy”) ronda amenazante la segunda base, ya se la había robado en un abrir y cerrar de ojos. No por eso se había ganado su mote. Winters prepara el lanzamiento, después de ponerse de acuerdo con su catcher de origen polaco. Todd Helton está listo en la caja de bateo.

¡Y es un hit al jardín de la derecha!

“Speedy” González dobla por tercera y llega… ¡Quieto en home! Tampa Bay gana el partido cuatro a tres. En ese momento Jerry Keller abre su ojo de verdad, da una exhalación de aire nada puro, más bien de éter y formol que le entra de lleno por los orificios nasales. Despertó del coma.

Ha vuelto a nacer. Mutilado. Y su grito de terror y clemencia, retumba en todo el lugar porque ha vuelto a ver la luz. Y esta era abrumadora.